The R.A.P. Project (Reviews of Astro-Ph) 2003

Прочее ...

(Архив Прочее: v.2, 2004,

v.1, 2002-2003)

Authors: Godfrey Louis, A. Santhosh Kumar

Comments: 17 pages, 6 figures, see related paper astro-ph/0310120

Еще одна статья о красных дождях в штате Керала в Индии. Дожди следовали за падением болида, вероятно, фрагментом кометы. Красный цвет воды был вызван необычными микроорганизмами. Могли ли они быть принесены к нам из космоса?

Authors: C. Baffa, E. Giani, A. Checcucci

Comments: 4 pages

Проект Skysoft - интернет коллекция астрономического программного обеспечения различного уровня от простого профессионального и полу профессионального до любительского (но последнего мало). Авторы надеются, что от других коллекций астрономического софта, существующих сегодня в сети, эта будет отличаться профессиональной поддержкой и ориентацией не только на пользователей, но и на разработчиков. В настоящее время по адресу http://www.skysoft.org доступны 197 программ.

Authors: Brian D. Josephson

Comments: 20KB HTML file. To appear in the Proceedings of the Second European Samueli Symposium, Freiburg, October 2003. In this version minor errors have been corrected, and a concluding comment added concerning classification. Keywords: ESP, string theory, anthropic principle, thought bubble, universal mind, mental state

Мы просто не могли пройти мимо данного феномена.

Брайан Джозефсон - это

тот самый Джозефсон! Нобелевский лауреат 1973 г.

Профессор в Кэмбридже, сотрудник Кавендишской лаборатории ...

Более

30 лет занимается исследованием паранормальных явлений.

Возможно, что кому-то будет интересно почитать ...

Authors: J. T. Linnemann

Comments: Talk from PhyStat2003, Stanford, Ca, USA, September 2003, 5 pages, LaTex, 2 eps figures. MOBT001

Обычно экспериментаторы работают с "тяжелыми" данными - на пределе

чувствительности своих приборов. Поэтому очень остро стоит вопрос о

значимости результатов. Данная заметка посвящена как раз прояснению этой

проблемы.

Authors: Jurgen Engelfried

Comments: Lecture course given at the 2nd Latin American School of High Energy Physics, San Miguel Regla, Mexico, June 1-14, 2003. To be published in a CERN Yellow Report

Лекции, посвященные инструментарию физики элементарных частиц.

Материал достаточно технический, но (на наш непрофессиональный взгляд)

достаточно полный и доступный.

Authors: Craig J. Copi, Adam N. Davis, Lawrence M. Krauss

Comments: 3 pages revtex including 1 figure

Астрофизические данные позволяют (модельно зависимым образом) давать ограничения на изменения фундаментальных констант. В том числе и на ограничение гравитационной постоянной.

Основываясь на данных по первичному дейтерию, авторы показывают, что отношение гравитационной постоянной во время первичного нуклеосинтеза к ее значению в наши дни составляет от 1.21 до 0.85 (со средним значение 1.01) на уровне достоверности 68.3%.

Authors: Z.K. Silagadze

Comments: 15 pages, LaTeX, A&A style

Автор исходит из данных о повышении числа генетических аномалий у растений, насекомых и т.д. в районе Тунгусского события (как в эпицентре, так и вдоль траектории). Автор выдвигает гипотезу, что фактором, запускающим молекулярные механизмы, приводящие к мутациям, послужило мощное низкочастотное электромагнитное излучение, испускавшееся падающим телом (отсюда связь с электрофонными метеорами).

Отметим, что статью просто интересно читать благодаря широкому охвату сопутствующих феноменов.

Authors: Christofer Gunnarsson

Comments: 16 pages, 5 figures. Submitted to JCAP.

Q-LET - код на языке FORTRAN 77, предназначенный для быстрого (упрощенного) моделирования эффектов гравитационного линзирования на точечных и протяженных объектах. Пользователь задает положение галактики-линзы (координаты и красное смещение, галактика считается изотермической сферой) относительно линзируемого источника. Программное обеспечение доступно по адресу .

Authors: Fay Dowker, Joe Henson, Rafael D. Sorkin

Comments: 12 pages

Авторы показывают, что дискретность пространства-времени не обязательно влечет за собой нарушение локальной лоренц-инвариантности. Они обсуждают возможные наблюдательные тесты, и, в частности, приходят к выводу, что есть надежда различить различные теории, т.к. в некоторых из них такое нарушение все-таки неизбежно.

Authors: Herbert I. Hartman, Charles Nissim-Sabat

Comments: 19 pages, Am.J.Phys. 71, 1163 (2003)

В начале XX века Мах высказал гипотезу о природе инерции, которая привлекает внимание и вызывает дискуссии до сих пор. Другие его идеи менее известны, но гипотезы не менее интересны.

Authors: Bruce A. Bassett

Comments: 4 pages, 5 colour figures

Очень простая и красивая идея: мы наблюдаем далекие сверхновые типа Ia и видим, что они несколько слабее, чем должны были бы быть во Вселенной расширяющейся согласно моделям Фридмана. И мы делаем вывод, что Вселенная расширяется ускоренно. Но снижение светимости может быть связано с тем, что часть фотонов по пути к нам превратились в другие частицы - аксионы. (Примерно такое же явление приводило к недостатку нейтрино от Солнца на Земле и закончилось открытием смешивания различных сортов нейтрино.) Строгим доказательством смешивания может стать обнаружение систематической разницы между фотометрическими расстояниями (определяемыми по светимости далеких объектов) и угловыми расстояниями (определяемыми по угловому диаметру далекого объекта).

[Замечание: Вероятно эта красивая идея все-таки не верна, поскольку ускорение расширения Вселенной независимо подтверждается и по чито космологическим данным.]

Authors: Roger Barlow

Comments: Talk MOAT002 at PHYSTAT2003 Conference, Stanford, September 2003. 8 pages, 4 figures

На наш взгляд очень интересное и понятное введение в некоторые казалось бы

технические, но по сути очень важные вопросы физики частиц.

Наверное, название одного из пунктов статьи - "когда заявлять об открытии?"

- хорошо иллюстрирует, чему посвящена эта заметка.

Authors: Thomas Becker, Sergei Fabrika, Martin M. Roth

Comments: 4 pages, 8 figures

Редкая статья, которая хотя бы частично посвящена методам современных наблюдений, в данном случае спектроскопии.

Термин 3-мерная (3D) спектроскопия применяется для наблюдений, когда в каждой точке поля зрения (это 2 измерения) строится спектр (+ еще 1 измерение).

Обсуждаемые алгоритмы применяются к реальному объекту - планетарной туманности в M31. Результаты очень хорошие.

Authors: Johnny S. T. Ng

Comments: 12 pages, To be published in the proceedings of the Joint 28th ICFA Workshop on Quantum Aspects of Beam Physics, Hiroshima, Japan, Jan. 7-11, 2003

Вселенную не зря называют "ускорителем для бедных". Природа сама предоставляет нам частицы с энергиями до 1020 эВ (и даже выше), которые даже в мечтах недостижимы для лабораторной физики. Но все понимают преимущества обычного "настольного" эксперимента перед астрономическими наблюдениями. Это точность, контролируемость и т.п. Поэтому интересно обсудить такой поворот событий: что современная ускорительная физика может дать астрофизике.

Кроме калибровки приборов и т.п. автор обсуждает несколько возможных экспериментов. Один из них - это электрон-позитронные пучки в качестве релятивистской плазмы. Идея в том, чтобы смешать электронный и позитронный пучки, которые дадут поток, аналогичный релятивистской e+e-плазме.

Отметим работу "Supernova Science at Spallation Neutron Sources", в которой обсуждается роль лабораторных экспериментов для понимания физики сверхновых.

Authors: J. P. Mbelek, M. Michalski

Comments: 9 pages, no figure

Аномальное ускорение спутников Пионер до сих пор не дает покоя многим исследователям. Что только не предлагали для объяснения эффекта. В данной работе рассматривается вопрос об объяснении эффекта без привлечения экзотики. Разницу в поведении Пионера - 10 и Пионера - 11 удается объяснить без новой физики (эффект оказался связанным с вращением аппаратов). А вот сам эффект аномального ускорения возможно таки требует экзотику.

(Благодарим С.И. Блинникова за комментарии по этой работе.)

Authors: Matt Visser, David L. Wiltshire

Comments: 19 pages, 5 figures; uses iopart.cls, setstack.sty

Недавно в СМИ (включая Scientific American) прошла новость (поданная в несколько преувеличенном ключе) о работе Мазура и Моттолы по альтернативе черным дырам. Авторы предложили модель, в которой благодаря фазовому переходу в состояние весьма специфического конденсата образуется объект без сингулярности, горизонта событий и т.п. Также авторы полагают, что они решили тем самым проблему большой энтропии черных дыр. Сами Мазур и Моттола рассмотрели лишь тепловую устойчивость найденного ими решения. В данной работе Виссер и Вилтшир рассматривают динамическую устойчивость решения, подобного полученному Мазуром и Мотоллой.

Authors: G. Chadzitaskos, J. Tolar

Comments: 6 pages, 2 figures

Чувствительность телескопа определяется площадью зеркала (или антенны), а разрешение - его линейными размерами. Ситуация, когда площади круглого зеркала достаточно для наблюдения какого-либо объекта, а разрешения не хватает, встречается достаточно часто. Эта проблема решается с помощью построения интерферометров или (в радиодиапазоне) методом синтеза апертур.

В данной заметке предложен другой метод: зеркало оптического телескопа делается вытянутым в одном направлении и вращается вокруг осей оптической оси.

За один оборот зеркала делается последовательность снимков при разных его положениях. Изображения записываются в компьютер, а затем из них строится единое изображение, соответствующее круглому зеркалу с диаметром, равным наибольшему из размеров вращающегося элемента. Алгоритмы создания подобного изображения на сегодняшний день хорошо известны. А главное, такой телескоп будет меньше весить и меньше стоить.

Authors: G.Louis and A.Santhosh Kumar

Comments: 20 pages, 5 figures, submitted to Nature

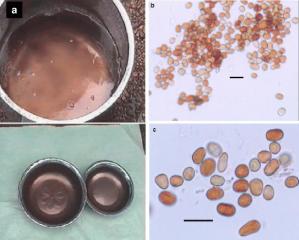

Красные дожди шли в штате Керала в Индии с июля по сентябрь 2001 года. Дождевая вода содержала большое количество микроорганизмов, которые и объясняли ее окраску. Этим дождям предшествовало падение крупного болида. Авторы рассматривают возможность объяснения феномена дождей падением и распадом в земной атмосфере небольшой кометы. В этом случае микроорганизмы могли бы иметь внеземную природу.

|

| Места, где наблюдались красные дожди |

|

| Красная дождевая вода и микроорганизмы при увеличении в 400 и в 1000 раз. Размеры микроорганизмов от 4 до 12 микрон, черта на фото имеет длину 10 микрон. |

Статья будет направлена в журнал Nature.

Authors: Martin Lopez-Corredoira

Comments: 23 pages (english version) + 23 pages (spanish version, submitted to Dikaiosyne).

Эта статья не астрофизическая, в ней описываются не новые астрономические результаты или идеи, а те процессы, которые сейчас происходят в астрономическом сообществе. Перечислю заголовки ее разделов: студенты; постдоки, постоянные должности; публикации, рецензенты; конференции; финансы и политика финансирования; печать, телевидение, пропаганда; распределение наблюдательного времени; развитие/стагнация науки; "неофициальная" наука; отношение философов к науке.

Автора явно не радуют многие тенденции современной астрофизики (а также и других наук), но и некоторые основания для оптимизма у него тоже есть.

Особо отметим, что автор является достаточно известным действующим ученым, и он не имел своей целью дискредитацию современной астрономии. Однако, некоторые цитаты, вырванные из общего контекста, могут быть для этого использованы. Соответственно, нужно с вниманием относиться к общему тону статьи, не фиксируясь исключительно на критических моментах.

Authors: Subhash Kak

Comments: 36 pages

Никто не удивится, если сказать, что "Индия - родина слонов", по-крайней

мере они там живут (см. пачку того самого чая).

Также мы хорошо знаем, что Индия - страна одной из мировых религий и древней

культуры. Известны древне индийские философия, литература, математика.

Древнеиндийская физика известна в меньшей степени.

Subhash Kak, о статьях которого по истории индийской астрономии мы же

писали, пытается рассказать о ранней истории физики в Индии.

Не будучи компетентными в этой области, мы затрудняемся дать какой-то

развернутый комментарий, но читать интересно.

Authors: G.E. Volovik

Comments: 11 pages, 1 figure, version submitted to JETP Letters

Оригинальная теоретическая работа, посвященная турбулентности в сверхтекучей

жидкости.

Authors: Andrew Cumming (University of California, Santa Cruz)

Comments: 11 pages, 6 figures

Вещество, аккрецирующее на нейтронную звезду, постепенно накапливается на ее поверхности, уплотняется и в нем могут начаться термоядерные реакции. Горение этого вещества обычно идет взрывным образом - фронт пламени за несколько секунд пробегает по всей поверхности нейтронной звезды. Похожие процессы могут происходить и на медленно аккрецирующих белых карликах, но там совсем другие плотности и температуры вещества.

Authors: D. S. MacMillan

Comments: 5 pages, 4 figures

Мы уже писали (см. обзор N56), что с помощью системы VLBI проводятся регулярные геодезические (геодинамические) измерения. Они ведутся с 1979 года, а с 1990 эта программа приняла следующий вид: 2-3 раза в неделю проводятся 24-часовые геодезические сессии наблюдений в которых задействованы от 4 до 7 антенн сети VLBA (национальной американской VLBI) и в течении такой сессии наблюдается 40-50 источников (квазаров).

Оказалось, что по данным геодезических сессий за 1979-2003 гг. у

большого числа квазаров есть значимые ненулевые собственные движения: у

580 источников точности определения собственных движений составляют 0.5

mas/год и лучше (эти объекты показаны на рисунке),

а для 50-60 объектов их собственные движения отличаются

от нуля более, чем на

3 .

.

|

580 квазаров, чьи собственные движения измерены с точностью

лучше, чем 0.5 mas/год. (Буква "u" на рисунке заменяет

). ).

|

Конечно, эти собственные движения искусственные. Указаниями на это служат отсутствие зависимости собственных движений от красных смещений квазаров (т.е. от расстояний до них) и нелинейное изменение положения источников со временем (см. два следующих рисунка).

График: величина собственных движений квазаров - красное смещение.

Самый далекий квазар с ненулевым собственным движением

находится на z=4.3. Видно отсутствие зависимости

График: величина собственных движений квазаров - красное смещение.

Самый далекий квазар с ненулевым собственным движением

находится на z=4.3. Видно отсутствие зависимости

-z. -z.

|

| Изменение прямого восхождения квазара 4С39.25 со временем. |

Причина данного явления не вполне ясна. Скорее всего оно связано с изменением структуры излучающих объектов или геометрии сети антенн.

Authors: Leonid Petrov

Comments: 5 pages, 4 figures.

Метод межконтинентальной радиоинтерферометрии (VLBI - Very Long Base Interferometry) был предложен в 1965 году Кардашевым, Матвеенко и Шоломицким. Сегодня антенны для VLBI установлены по всему земному шару, самая крупная национальная сеть таких антенн находится в США и называется VLBA. В результате VLBI-наблюдений получается изображение компактного внегалактического радиоисточника и информация о движении относительно этого источника антенн сети. Все измерения ведутся с высокой точностью, на выходе, после обработки данных, получается информация о расстояниях между антеннами в момент наблюдения и о скоростях их движений.

Для астрономов эта информация носит побочный характер - ее надо учесть, чтобы повысить точность определения координат наблюдаемого источника. Но эта информация ценна сама по себе: сегодня примерно 1/5 всех геодезических наблюдений проводится в режиме VLBI (и извлекается из их данных). Так сеть VLBA за последние 10 лет дала ценнейшие результаты по динамике Северо-Американского материка. Некоторые из этих результатов кратко описаны в статье.

Authors: A. Melott et al.

Comments: 10 pages, no figures.

По крайней мере пять раз в истории Земли происходило массовое вымирание видов - исчезал существенный процент существовавших к тому моменту видов, снижалась общая численность живых существ. Было предложено много объяснений этих феноменов, одно из них - гамма-всплески. Излучение гамма-всплеска видно из любого уголка Вселенной. Подобная вспышка в нашей Галактике может оказать существенное воздействие на биосферу Земли.

Как гамма-всплеск воздействует на биосферу Земли? Прямое воздействие излучения гамма-всплеска на живые существа, по-видимому, невелико. Существенно более важным оказывается диссоциация молекул азота N2 и кислорода O2. Химические радикалы азота, возникающие в этом процессе, выносятся в верхние слои атмосферы и разрушают озоновый слой. На его восстановление уходит от нескольких месяцев до нескольких лет, все это время поверхность Земли подвергается мощному облучению солнечным ультрафиолетом. Кроме того в атмосфере образуется окись азота NO2, которая поглощает видимый свет и может вызвать глобальное снижение температуры на поверхности Земли.

Последнее вымирание видов, случившееся в Ордовике, характерно тем, что вымирание морских существ зависело от глубины их обитания (сильнее всего пострадали виды живущие у поверхности). Это явное указание на то, что причиной этого вымирания было резкое усиление ультрафиолетового излучения, возможно вызванное близким гамма-всплеском. Одновременно всплеск вызывает кратковременное глобальное похолодание также усилившее процессы вымирания.

Authors: D.Q.Lamb et al.

Comments: 10 pages, 9 figures.

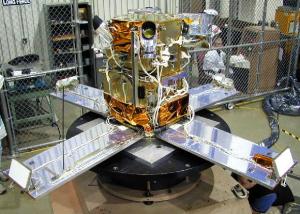

После запуска в октябре 2000 г. рентгеновский спутник HETE-2 очень продуктивно поработал. Несмотря на остальную научную программу, основными его успехами оказались гамма-всплески, которых он уже зарегистрировал 250 (из них 43 - с локализацией на небе). Спутник подтвердил связь между гамма-всплесками и сверхновыми типа Ic. [Прим.: Эта связь на сегодняшний день еще не доказана.] и этот результат авторы обзора считают лучшим в данном эксперименте. Также установлено, что изотропное энерговыделение гамма-всплесков (оценка энергии всплеска, сделанная в предположении изотропии его излучения) строго кореллирует с их красными смещениями, т.е. объекты порождающие гамма-всплески испытывают космологическую эволюцию. Кроме того HETE-2 провел ряд наблюдений рентгеновских ореолов гамма-всплесков и решил проблему "оптически темных" всплесков.

Authors: Michele Bellazzini (INAF - Oss. Astron. di Bologna)

Comments: LaTex. 6 pages, 2 figures. Accepted for publication by MNRAS

До сих пор единственным прямым способом определения массы нашей Галактики было измерение скоростей круговых движений тел в ее удаленных частях. Автором данной статьи применен другой способ - через определение приливных радиусов (радиусов за которыми звезды "вырываются" из скоплений приливными силами, действующими со стороны Млечного Пути) далеких (R>35 кпк) шаровых скоплений. Этот метод дает независимую оценку массы Галактики внутри сфер с радиусами от 35 до 100 кпк. Новый результат хорошо совпадает со старым (т.е. соответствует наблюдаемым на больших расстояниях линейным скоростям кругового движения равным Vc=220+/-40 км/с. Наиболее точный результат получен по шаровому скоплению NGC 2419:

Authors: Tomoko Fujiwara et al.

Comments: 7 pages, 3 figures. Submitted to Astronomy & Astrophysics

Звездные величины впервые были введены Гиппархом во 2 г. до нашей эры. Составленный им каталог содержал 850 звезд, 20-ти самым ярким из которых была присвоена 1-я звездная величина. Этой же концепции придерживался самый известный античный звездный каталог "Альмагест", составленный Птолемеем в 137 г. нашей эры (как считается). Звездные величины светил, полученных невооруженным глазом, приводятся еще в семи старинных каталогах. Строгое определение шкалы звездных величин было введено Погсоном только в 1856 г., оно установило логарифмическую зависимость между звездной величиной и интенсивностью излучения звезды.

Указанные старинные каталоги были исследованы в данной статье. Вывод авторов таков: шкала звездных величин действительно логарифмическая (а не степенная, как считают некоторые психологи). Более того, если отбросить самые яркие и самые малочисленные звезды 1-й величины и самые трудные для наблюдения предельно слабые (6-й звездной величины), то отношение интенсивностей звезд отличающихся на одну звездную величину окажется близким к 2.512 - точному значению коэффициента, фигурирующего в законе Погсона

Authors: Miguel Mostafa, for the Pierre Auger Collaboration

Comments: 4 pages, 3 figures.

Изменение прозрачности атмосферы, снижение эффективности черенковских процессов, атмосферные аэрозоли и многое другое может повлиять на результаты детектирования космических лучей "Пьером Оже". Учесть и, возможно, исправить некоторые из этих воздействий поможет программа слежения за атмосферой, предлагаемая в данной заметке.

Authors: Avijit K.Ganguly and R.Parthasarathy

Comments: 4 Pages, No figures

Современные фундаментальные физические теории предсказывают, что наше пространство имеет больше четырех измерений. Дополнительные измерения замкнутые (циклические) и такие маленькие, что мы каждую секунду проходим мимо не замечая их существования. Очень интересно проверить существуют ли дополнительные измерения на самом деле? Для такой проверки предложено много способов, перед вами еще один: При определенных условиях наличие дополнительных измерений может проявляться в эффекте подобном эффекту Фарадея - в повороте плоскости поляризации распространяющегося излучения.

Authors: Jean Marie Deken

Comments: Invited talk presented at Future proof: delivering scientific archives in the twenty-first century (Co-operation on the Archives of Science), 4/9/2003-4/11/2003, Edinburgh, Scotland. 13 pages, 2 figures

Статья представляет собой приглашенный доклад на конференции, посвященной научным архивам. В ней рассказывается об архивах SLAC - Stanford Linear Accelerator Center.

В SLAC серьезно озаботились проблемой архивов в 80-е гг. Сейчас материалы в значительной части доступны через Интернет, что является существенной особенностью хорошего современного научного архива.

Отметим, что в связи с тем, что большое число современных научных материалов существуют только в электронной форме, проблема их сохранения для будущего является особенно острой.

Authors: Milan M. Cirkovic

Comments: 11 pages, no figures; Astronomical and Astrophysical Transactions, Accepted

|

"Что было, то и будет ... и нет ничего нового под солнцем." |

Антропный принцип (аргумент) в современную космологию был введен П.Дэвисом (Paul C.W. Davies) и Ф.Тайплером (Frank J. Tipler). Однако этот аргумент, практически в такой же формулировке, встречался гораздо раньше, например у Лукреция!

См. также статью "Defining Civilization utilizing Anthropic Reasoning".

Authors: Ingrid H. Stairs (UBC)

Comments: 60 pages, accepted for publication in Living Reviews in Relativity (see http://relativity.livingreviews.org). Version with high-resolution figures at http://www.astro.ubc.ca/people/stairs/papers/sta03.ps.gz

Пульсары разных типов - одиночные, тесные и широкие двойные, в парах с белыми карликами или с нейтронными звездами - можно использовать для проверки предсказаний ОТО (а также альтернативных теорий гравитации). Большую часть данной работы занимает рассмотрение индивидуальных пульсаров. Кроме того в ней обсуждается современное состояние и перспективы экспериментов по проверке принципа эквивалентности и эксперименты в сильных гравитационных полях.

Authors: M. Bailes et al.

Comments: 10 pages, 2 figures, revised version to Ap J Letters

Высокоточные и длительные наблюдения тайминга (моментов прихода импульсов) двойного пульсара PSR J1141-6545 позволили получить ограничения на массы компонентов двойной системы. Их значения равны, соответственно, 1.30+/-0.02Mo и 0.968+/-0.020Mo, т.е. система состоит из нейтронной звезды (пульсара) и достаточно массивного белого карлика. Масса нейтронной звезды в этой системе самая низкая из точно измеренных (т.е. из входящих в системы двойных радиопульсаров). Вероятно данная нейтронная звезда образовалась из звезды с начальной массой чуть выше порога образования нейтронных звезд (примерно 10Mo). Другой измеренной величиной является производная орбитального периода, которая составляет dP/dt=(-4+/-1)x10-13 с/с. Эта величина согласуется с ожидаемым от этой системы потоком гравитационных волн. Теперь общая теория относительности проверена и в системе белый карлик + нейтронная звезды - до сих пор столь точной проверке подвергались только системы из двух нейтронных звезд и Солнечная система.

Authors: G.F.Benedict et al.

Comments: 25 pages, 4 figs. To appear in The Astronomical Journal, November 2003

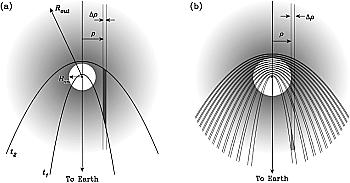

Хаббловский телескоп не предназначен специально для астрометрических наблюдений, однако иногда на нем удается получить очень хорошие результаты и в этой обрасти. В данной работе описаны результаты измерений тригонометрического параллакса звезды, расположенной в центре планетарной туманности NGC 6853 (туманности "Гантель"). Параллакс равен p=(2.10+/-0.48) 10-3 угл. секунды (т.е. расстояние до звезды около 480 пк). Многоцветная фотометрия позволяет установить абсолютную звездную величину звезды MV=5.48+/-0.16 (c учетом межзвездного поглощения AV=0.30+/-0.06). Сравнение абсолютной звездной величины с определенной ранее эффективной температурой этой звезды дает оценку ее размера: R*=0.055+/-0.020Ro, т.е. перед нами молодой и очень горячий белый карлик.

Authors: E.G. Adelberger, B.R. Heckel, A.E. Nelson

Comments: 81 pages, 10 figures, submitted by permission of the Annual Review of Nuclear and Particle Science. Final version of this material is scheduled to appear in the Annual Review of Nuclear and Particle Science Vol. 53, to be published in December 2003 by Annual Reviews, http://AnnualReviews.org

Современная нормальная наука стремится к максимально возможным независимым экспериментальным проверкам даже самых, казалось бы, очевидных фактов. Например, к проверкам закона обратных квадратов в гравитации (всем известный закон всемирного тяготения, сформулированный Ньютоном более трехсот лет назад). Проверять нужно на разных масштабах, потому что совсем не очевидно, что из применимости закона для спутников, вращающихся вокруг Земли, следует справедливость закона на масштабах порядка размера видимой части Вселенной или порядка размера атома. Сейчас проверки доступны на масштабах от миллиметров (лабораторные установки) до миллионов парсек (широкие пары галактик).

Дело в том, что многие современные теории с дополнительными размерностями предсказывают отклонения от закона обратных квадратов (совсем недавно мы писали об этом в наших обзорах). Кроме того, есть известная т.н. "модифицированная гравитация" (MOND), которая становится довольно популярной несмотря на отсутствие экспериментальных подтверждений (см. astro-ph/0306228, astro-ph/0307354, astro-ph/0307358 и ссылки в них).

В своем объемном обзоре авторы дают достаточно полную картину экспериментальных исследований в этой области. Кроме того, обсуждаются и предсказания теории, а также пути исследования на выделенных масштабах.

Authors: Ben E. K. Sugerman

Comments: 43 pages, 18 figures; Accepted for publication in the AJ

Свет от звезды может попасть прямо к наблюдателю, а может рассеяться на пылевой оболочке, окружающей звезду. Рассеянные фотоны достигают наблюдателя позже. Направление распространения их также несколько отличается от направления на источник: свет приходит из его окрестности. Особенно хорошо этот эффект наблюдается, если источник излучения является переменным (а лучше вспыхивающим). В этом случае (при одиночной вспышке и однородном распределении рассеивающей среды) вокруг источника будет наблюдаться расширяющееся световое кольцо. Этот эффект называется "световое эхо".

В реальности эффект более сложен: излучение источника может меняться сложным образом, пылевая оболочка может иметь произвольную форму, оболочка не только рассеивает, но и поглощает рассеянное излучение, эхо надо отделить от фонового излучения и т.д.

Обзор достаточно понятен и интересен не только специалистам.

Authors: R. Capuzzo-Dolcetta et al.

Comments: Invited talk at the SAIt 2003 national meeting (Trieste, Italy, 14 - 17 aprile 2003) to be published in the Proceedings; 6 pages+3 ps figures

Кратко описываются численные эксперименты по моделированию звездных скоплений и галактик на суперкомпьютерах. Особое внимание уделено процессу взаимодействия шарового скопления с материнской галактикой.

Authors: R.L. Mutel et al.

Comments: 31 pages, 9 figures, accepted for publication 19 June 2003 in JGR Space Physics. accepted for publication

Иногда полярные сияние сопровождаются вспышками сверхнизкочастотного радиоизлучения (с длиной волн порядка километров). Откуда идет это излучение? До сих пор ответа на этот вопрос не было, поскольку наблюдать радиоизлучение на столь длинных волнах, а тем более определять положение его источника очень тяжело.

Для этой цели была использована установка Cluster Wideband Data, состоящая из шести приемников, разнесенных на большое расстояние. В 2002 и начале 2003 годов инструмент пронаблюдал 1700 индивидуальных вспышек аврорального радиоизлучения. Первые результаты наблюдений показывают, что источники радиоизлучения имеют размеры ~1000-2000 км и перемещаются вдоль линий магнитного поля.

В данной статье приведены, также, технические характеристики установки.

Authors: R. Foot, S. Mitra

Comments: 9 pages

Некоторое время назад мы рассказывали об одной из идей этих авторов касательно обнаружения зеркального вещества на Земле (см. также их новую статью "Have mirror micrometeorites been detected?"). В данной статье они продолжают свои изыскания....

Идея примерно такова. В некотором разумном диапазоне параметров зеркальное вещество взаимодействует с обычным не только гравитационно. Это означает, что зеркальное вещество может быть перемешано с обычным. Далее, можно показать, что при этих параметрах зеркальное и обычное вещество находятся в тепловом равновесии. Но (!), охлаждаясь, зеркальное вещество излучает зеркальные фотоны. Они свободно покидают вещество. Значит, вкрапления зеркальной материи будут охлаждать (конечно, очень слабо) обычное вещество. И это может быть путем к регистрации зеркальной материи.

Конечно, это довольно экзотичная экзотика.

Но идея выглядит красиво: обнаружить зеркальный мир с помощью градусника!

Authors: Eric Adelberger, Gia Dvali, Andrei Gruzinov

Comments: 8 pages

"Вихри враждебные веют над нами ..."

В стандартной теории фотон является безмассовой частицей.

Однако важно получать все более сильные экспериментальные подтверждения

этой стандартной гипотезы. В подобных вопросах существует два подхода: более

консервативный и менее консервативный. Первый связан с лабораторными

экспериментами. Второй - с астрономическими измерениями.

Как правило, астрофизика дает более сильные пределы (масса фотона, заряд

фотона, число нейтрино и их массы и т.д.).

Есть, однако, проблема. Все равно, интерпретируя эксперимент, мы используем какие-то предположения (и это все хорошо понимают). Изменение этих предположений (как правило на более экзотические) приводит к другим пределам на измеряемые величины. Здесь авторы обсуждают изменение и лабораторных, и астрономических пределов на массу фотона в случае, когда масса связана с эффектом Хиггса.

Authors: M.Revnivtsev et al.

Comments: 6 pages, 5 figures. Submitted to Astronomy and Astrophysics

Мы много раз писали о фоне реликтового излучения (или, иначе, о микроволновом фоновом излучении). Но фон есть и во всех других диапазонах. Вот так он выглядит в рентгене (по данным прибора PCA космической обсерватории RXTE).

Заметно некоторое усиление фона в плоскости Галактики и сушественное его повышение в центре Млечного Пути - следовательно, заметная его часть имеет галактическое происхождение.

А спектр фона в диапазоне 1-20 кэВ, построенный по данным с разных спутников, выглядит так.

И это практически все содержание статьи.

Authors: X.Barcons, I. Negueruela

Comments: 21 pages, inivited paper to appear in the "Boletin de la SEA", July 2003 issue

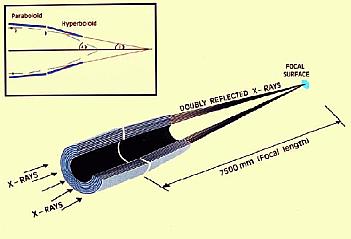

Рентгеновский телескоп XMM (которому позднее было присвоении имя "Ньютон") был запущен в декабре 1999 года. Планируется, что он проработает по крайней мере до 2006 года. Вместе с работающей в мягком рентгене обсерваторией Chandra они составляют сегодня основную ударную силу рентгеновской астрономии.

Какими были основные области исследования и достижения XMM за три прошедших года активной работы? Перечислим их:

- нормальные звезды (короны, массивные звезды)

- аккрецирующие двойные (маломассивные двойные, мягкие рентгеновские транзиенты, катаклизмические переменные, сверхмягкие источники)

- остатки сверхновых

- нейтронные звезды (тепловое излучение, миллисекундные пульсары, НЗ в остатках сверхновых)

- сверхсветящиеся источники

- нормальные галактики

- скопления галактик (их строение, среда вокруг них, потоки охлаждения (cooling flow))

- активные ядра галактик (профили линий Fe, широких рентгеновских линий, ионизационное состояние вещества)

- рентгеновский фон

- рентгеновские ореолы гамма-всплесков

- обзоры различных объектов и источников

Не мало для трех лет!

Authors: P.Wolf et al.

Comments: 6 pages, 2 figures, to appear in Proc. of the 2003 joint IEEE FCS/EFTF meeting, to appear in Proc. of the 2003 Rencontres de Moriond

Эксперимент сводился к следующему: в лаборатории были установлены кольцевой сапфировый криогенный резонатор с собственной частотой примерно 12 МГц и находящийся с ним в резонансе водородный мазер, частота которого умножалась на 10. Вся эта система находилась на Земле, т.е. ее скорость относительно "неподвижного" реликтового фона периодически изменялась. При нарушении лоренц-инвариантности наблюдались бы измерения глубины резонанса в данной системе. Этого обнаружено не было, зато удалось получить самые сильные ограничения на возможную величину подобного нарушения.

Обратите внимание также на статью astro-ph/0306344, где рассматриваются другие эффекты, не предусмотренные обычной теорией относительности.

Authors: Milan M. Cirkovic

Comments: 16 pages, 2 figures, submitted to "Earth, Moon, and Planets"

Наше существование, с учетом всех совокупности наших с вами физических и биологических свойств и условий для их возникновения) накладывает очень серьезные ограничения на свойства нашей Вселенной. Этот принцип может рассматриваться как эффект селекции ("там, где мы есть, не может быть того-то и того-то") и применяться ко всей Вселенной или к отдельным ее частям (например к Галактике или Солнечной системе).

В 1686 году философ и естествоиспытатель Фонтенель (Fontenelle) в одном из своих трудов задал вопрос: "Почему кометы движутся по вытянутым орбитам сильно наклоненным к эклиптике? Почему плоскости их орбите не совпадают с орбитой ни одной (из тогда известных) планет?" И сам же на него ответил: "Иначе бы нас здесь не было". Вряд ли он представлял теорию кометных катастроф в том виде, как она складывается сегодня, но его аргумент сводился именно к этому.

О дискуссии между сторонникам теории "вселенского порядка" и "антропного принципа", о востребованности этой идеи сегодня, когда открыто уже более ста экзопланет, вы сможете прочесть в данной статье.

Бернард ле Бойер де Фонтенель

Beranrd Le Bouyier de Fontenelle

(1656-1757)

Authors: Milan M. Cirkovic

Comments: 8 pages, plain Latex

Формула, обсуждаемая в данной статье, была предложена Фрэнком Дрейком на первом симпозиуме по SETI в 1961 году. Она позволяет оценить количество цивилизаций в Галактике с которыми мы могли бы вступить в контакт:

N - оценка числа цивилизаций, R* - средний темп звездообразования в Галактике, fg - доля звезд пригодных для жизни, fp - доля звезд с планетами, ne - среднее число пригодных для жизни планет в одной планетной системе, fl - доля планет на которой возникли сложные живые организмы, fi - доля планет с жизнь, где возник разум, fl - доля планет с разумной жизнью, достигшей стадии технологической цивилизации, L - средняя длительность жизни технологической цивилизации.

Автор статьи показывает, что формула Дрейка не учитывает эволюцию со временем входящих в нее факторов (например, если цивилизации выходят на стадию технологического развития практически одновременно, то фактор fl скачком меняется от 0, до некоторой величины близкой к 1),

Authors: Oliver Preuss

Comments: 130 pages with 42 figures

Принцип эквивалентности известен достаточно давно, на сегодня существуют несколько его формулировок.

Слабый принцип эквивалентности: в гравитационном поле все тела, вне зависимости от их массы и внутренней структуры, падают с одним и тем же ускорением. (Открывателем этого принципа можно считать Галилео Галилея.)

Эйнштейновский принцип эквивалентности (ЭПЭ): все физические законы выполняются и в присутствии гравитационного поля, но только локально (в "бесконечно малой" лаборатории). Эйнштейновский принцип эквивалентности - не только один из основных принципов современной физики, но и очень важная идея ее философии.

Вводная часть этой диссертации, содержащая в том числе и историческое введение, будет интересна всем. А в оставшейся части диссертации рассмотрены следующие вопросы: проверка ЭПЭ в Солнечной системе, на магнитных белых карликах, на катаклизмических переменных и другие эксперименты.

Authors: Joao Magueijo

Comments: 56 pages

Подробно описаны разнообразные теории, в которых скорость света не является постоянной. На самом деле это не очень точное определение, и автор статьи с самого начала подробно объясняет, что имеется ввиду. Например, скорость света может изменяться со временем (например, это может приводить к зависимости наблюдаемой постоянной тонкой структуры от космологического красного смещения объекта), скорость света может быть отлична от скорости гравитационного взаимодействия (и это все равно называют "теорией с непостоянной скоростью света"), скорость электро-магнитных волн может зависеть от частоты и т.д. и т.п.

Мне (С.П.) очень запало в душу такое простое рассуждение. Если в квантовых теориях ключевым параметром будет планковская длина, то в какой системе отсчета ее надо определять? Если положить, что она во всех должна быть одинаковой (как фундаментальный параметр), то мы приходим к разным скоростям света в разных системах (возможны, и другие варианты). (о планковском масштабе см. также эссе "The New Planck Scale: Quantized Spin and Charge Coupled to Gravity"

Поскольку есть много достаточно хорошо (но не так хорошо, как стандартная картина) проработанных сценариев, то обзор получился очень насыщенным.

Authors: H. J. de Vega, J. A. Siebert

Comments: LaTex, 29 pages, 15 ps figures

Впечатляющая модель

"Большого Разрыва" Вселенной вызвала

новую волну интереса к тому как протекают различные элементарные

процессы в присутствии темной энергии. Неизбежно должны были появиться

систематические курсы - один из них (первый) перед вами. В данном

обзоре систематически изложено поведение самогравитирующего газа в

присутствии темной энергии. Особое внимание уделено изменениям

Джинсовской неустойчивости и переходу к термодинамическому пределу.

Последний возможен, когда число частиц N в рассматриваемой

системе и ее объем V устремляются к бесконечности при сохранении

плотности N/V(как в обычной термодинамике) и комбинации

V2/3. Последнее условие не

согласуется с картиной большого разрыва, но при постоянном значении

V2/3. Последнее условие не

согласуется с картиной большого разрыва, но при постоянном значении

-члена с ростом

объема системы отталкивание всегда преодолевает самогравитацию.

-члена с ростом

объема системы отталкивание всегда преодолевает самогравитацию.

Просмотрите эту статью, она дает представление о том, какие явления могут происходить в нашей ускоренно расширяющейся Вселенной.

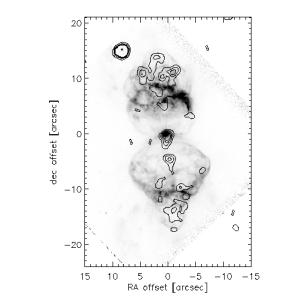

Authors: Joel H. Kastner et al.

Comments: 12 pages, 3 figures; to appear in Astrophysical Journal (Letters)

Планетарные туманности бывают разные. По всеобщему мнению это одни из самых красивых объектов (вспомните замечательные хаббловские фотографии). Бывают еще очень красивые "не совсем планетарные туманности". Тонкость тут в том, что классическая планетарная туманность - это сброшенная оболочка звезды, посвеченная появившимся белым карликом. Т.е. звезда на стадии асимптотической ветви гигантов активно теряет вещество в виде мощного медленного (10-20 км/с) ветра, а потом вылупившийся из нее белый карлик своим ультрафиолетовым излучение ионизует вещество выброса.

Туманность Menzel 3, считавшаяся образцом биполярных планетарных туманностей, имеет интересную особенность. В ней "сидит" не одиночная звезда, а симбиотическая двойная. Такие системы состоят из проэволюционировавшей звезды (гиганта и т.п.) и белого карлика. Так что Menzel 3 - это планетарная туманность в становлении, одна звезда сбрасывает вещество, а другая все это подсвечивает.

На рисунке на оптическое изображение наложены контуры ренгеновского, полученного Чандрой. Видно, что два "пузыря", образующие "крылья бабочки" заполнены горячим газом. Его температура несколько миллионов градусов. Вроде бы прослеживается джет и виден точечный источник в центре. Это говорит о том, что белый карлик аккрецирует вещество выброса, образовавшее вокруг него диск.

Authors: P. J. Humphrey et al.

Comments: 16 pages including 7 figures, MNRAS accepted

Ультрамощные рентгеновские источники ( ULX) - это тесные двойные системы с аккрецирующими компактными объектами, чья светимость (в предположении сферической симметрии) превышает 1039 эрг/с. Т.о. это могут быть черные дыры промежуточных масс.

В статье представлен фактически каталог таких объектов по данным Чандры. Всего было зарегистрировано более 60 мощных источников в 13 нормальных (неактивных) галактиках. Из них только 22 являются интересующими нас ULX. Авторы исследовали различные корреляциии выяснили, что появление ультрамощных источников хорошо отслеживает темп звездообразования в галактике.

Authors: H. C. Harris et al.

Comments: Accepted for AJ; 43 pages, including 12 figures and 5 tables

Большие проекты имеют много побочных продуктов (см. выше про проект OGLE). Слоановский цифровой обзор неба (SDSS) не исключение. В данной статье авторы представляют первые результаты по поиску белых карликов в SDSS. На 190 квадратных градусах найдено 269 белых карликов и 56 горячих субкарликов (причем они выделены по спектроскопии!). До этого там было известно 44 карлика и 4 субкарлика. Очевидно, что после завершения обзора в руки астрономов попадет колоссальная статистика по этим объектам, что конечно же важно для изучения физики звезд, звездной эволюции и эволюции Галактики.

Authors: R.Scarpa, G.Marconi, R.Gilmozzi

Comments: Accepted for publication on A&A Letters. Four pages + 2 figures

Когда было обнаружено, что звезды на окраинах галактик и сами галактики в скоплениях движутся быстрее, чем в соответствии с количеством видимого в этих системах вещества, то дальнейшее развитие идей пошло двумя путями. Большинство астрономов оказались приверженцами идеи "темной материи", т.е. считали, что вещество в галактиках и скоплениях есть, просто оно по каким-то причинам не излучает свет. В начале полагали, что невидимое вещество может быть обычным, таким же из которого сделаны звезды, планеты и мы, т.е. барионным. В последствии оказалось, что мы действительно видим только небольшую долю барионного вещества, но основная часть темной материи должна иметь другую, неизвестную еще сегодня, физическую природу.

Меньшая часть астрофизиков занялась модификацией законов тяготения. Все эти теории обобщенно называются MOND (аббревиатуры английского выражения Модифицированная Ньютоновская Динамика). Один из вариантов этой теории ( Milgrom 1983) предполагает, что ньютоновский закон тяготения перестает действовать когда тело испытывает чрезвычайно малы ускорения. Проверить эту модификацию экспериментально на Земле или в Солнечной системе пока не представляется возможным.

Как эта модификация должна была проявиться в шаровых скоплениях?

Согласно ньютоновской гравитации (и, конечно, в отсутствие невидимого

вещества) дисперсия скоростей звезд должна была плавно убывать наружу.

Согласно MOND на некотором расстоянии это убывание прекращается и

дисперсия становится примерно постоянной. Такие измерения были

проведены для двух шаровых скопления:

Cen

и M15. Зависимость полученная для

первого из них показана на графике.

Cen

и M15. Зависимость полученная для

первого из них показана на графике.

Наблюдения не позволяют отвергнуть теорию MOND. Для

Cen

радиальная зависимость дисперсии

меняется при ускорении

a=2.1.10-8 см/с2, для M15 картина

аналогична, излом происходит при

a=1.7.10-8 см/с2. Считать этот

результат подтверждением MOND, однако, нельзя, поскольку аналогичное на

том же уровне ускорений может оказать темная материя Млечного Пути,

если она равномерно распределена, или темная энергия (лямбда-член).

Cen

радиальная зависимость дисперсии

меняется при ускорении

a=2.1.10-8 см/с2, для M15 картина

аналогична, излом происходит при

a=1.7.10-8 см/с2. Считать этот

результат подтверждением MOND, однако, нельзя, поскольку аналогичное на

том же уровне ускорений может оказать темная материя Млечного Пути,

если она равномерно распределена, или темная энергия (лямбда-член).

Authors: Maria Teresa Crosta et al.

Comments: 11 pages, 2 figures, accepted by Cel. Mec

Уже несколько лет, как Международный Астрономический Союз утвердил как основную для использования в астрометрии и небесной механике внутри Солнечной системы релятивистскую систему координат. Теперь вычисления всех эфемерид и других величин должны производиться в ней. Она существенно сложнее предыдущих, но и заметно точнее.

Переход к релятивистским системам отсчета, однако, вносит существенные изменения в идеологи астрометрии и небесной механики, полностью меняет используемые в них модели. Вот этим вопросам, которые становятся актуальными в связи с запуском высокоточного астрометрического спутника GAIA, и посвящена данная статья.

Authors: M.V. Simkin, V.P. Roychowdhury

Авторы статьи подметили, что большинство статей в списках литературы просто копируются из других статей. Это приводит к тому, что высокий уровень цитирования может быть достигнут простой статистикой, что и демонстрируется на примерах. В итоге все напоминает рассуждения Ферми про великих полководцев.

Authors: Karl Svozil

Comments: 27 pages

"My name is Neo"

Очень интересная статья. Пересказать ее достаточно тяжело. Речь идет (на серьезном уровне) о, в некотором роде, сути Вселенной. Не является ли она в каком-то довольно общем смысле вычислительным устройством? Отсюда цитаты из Пифагора, Вольфрама, Матрицы и т.д.

"Почему математика столь эффективна?"-спрашивал Вигнер. Один из ответов может состоять в том, что математика - это суть нашего мира. Т.е. не просто "книга природы написана на языке математики", а "o theos arithmetizei".

Authors: Charles H. Lineweaver, David Schwartzman

Comments: 14 pages, 4 figures

Небольшая и очень интересная работа - авторы пытаются дать ограничения на температуру поверхности Земли в последние четыре миллиарда лет по биологическим данным. Ими использованы два совершенно независимых подхода. В первом из них используется филогенетическое дерево простейших микроорганизмов: "удаленность" конкретного микроорганизма от корня этого дерева позволяет оценить момент его возникновения (время, необходимое на такую эволюцию), а по термоустойчивости - температуру на Земле в соответствующий момент. Второй подход основан на обилии изотопа 18O в сланцах (chert). Результаты обоих подходов согласуются между собой и с гипотезой о примерно равномерном по времени понижении температуры поверхности Земли от ~90oC четыре миллиарда лет назад до сегодняшних ~10oC.

Некоторые общие выводы авторов очень интересны.

Authors: G.V.Kraniotis, S.B.Whitehouse

Comments: LaTeX file, 20 pages

Орбита Меркурия медленно поворачивается - прецессирует - на

|

Основной вклад в эту величину дают релятивистские поправки к полю

тяготения Солнца. Расчет этих поправок и самой прецессии можно найти в

любом серьезном учебнике по Общей Теории Относительности, но всегда они

проводились в предположении, что тяготеющие тела движутся в пустом

пространстве. Однако уже несколько лет установленным фактом является,

ускоренное расширение нашей Вселенной, вызванное лямбда-членом.

Лямбда-член можно рассматривать как определенный сорт материи, которая

(1) обладает отрицательным давлением (уравнение состояния P=-E),

(2) равномерно заполняет Вселенную. Как изменится орбитальное движение

с учетом этого фактора? (Сегодня в нашей Вселенной величина

лямбда-члена достаточно мала:

=10-56 см-2, но такое

положение в принципе может измениться, см., например, сценарий "Большого разрыва".)

=10-56 см-2, но такое

положение в принципе может измениться, см., например, сценарий "Большого разрыва".)

В данной работе вы найдете точные выводы уравнений орбитального движения (при наличие лямбда-члена орбиты тел оказываются уже не эллиптическими, а более сложными, описываемыми так называемыми "гиперэллиптическими" функциями), в том числе и скоростей прецессии, в случаях космологических моделей без и с лямбда-членом. Вывод очень подробный, данную статью можно использовать как справочник.

Authors: John McMillan

Comments: 12 pages, Latex

Journal-ref: The Independent, London, 29 Nov 2002

Короткая трехстраничная заметка (остальное - библиография), посвященная памяти физика-экспериментатора Джона Клиффорда Вабтона. Он был одним из первых исследователей, спустившихся под землю, чтобы исследовать космические лучи. В связи с этим есть много вещей, которые он делал первым или одним из первых. Например, автор заметки пишет, что Бартон первым применил цифровую запись в научном эксперименте.

Заметка также интересна как элемент мозаики, показывающей развитие науки в 20 веке. Кроме того, стоит прочесть уже из-за прекрасного английского.

Authors: Eric Lewin Altschuler, William Jansen

Кто первым сказал, что Млечный Путь состоит из отдельных слабых звезд? Безусловно, Галилей увидел это в свой телескоп, но знали ли это до него? Наверное с абсолютной достоверностью мы все-таки никогда это не узнаем. В этой крайне короткой заметке авторы приводят сонет Томаса Ватсона (Thomas Watson). Вот важный отрывок:

In part of heav'n, which Galaxia hight

По мнению авторов это довольно четко свидетельствует о том, что Ватсон знал, что Млечный Путь состоит из отдельных звезд. Приводятся ими и другие любопытные факты.

Итак, на вопрос:"Кто первый сказал о звездах в Млечном Пути?"

Мы можем ответить:"Ватсон, это же элементарно!"

Authors: John H. Schwarz

Comments: 14 pages. Presented at the Carnegie Institution Centennial Symposium in November 2002

Небольшой обзор по теории струн, написанный одним из ее создателей. Начинается статья с исторического введения. Затем автор описывает современное состояние дел, и завершает изложение двумя списками нерешенных проблем. Первый - "как бы его написал физик-теоретик, занимающийся частицами", второй - "как бы его написал космолог".

Формул в обзоре практически нет, зато есть много специфической терминологии. Статью можно порекомендовать всем, кто кое-что знает о теории струн, но хотел бы узнать чуть больше (особенно в историческом аспекте и о проблематике этих исследований).

Authors: Vadim A. Arefiev et al.

Comments: 36 pages, 8 figures

Journal-ref: The Astrophysical Journal, Volume 586, Issue 2, pp. 1238-1249, 2003

Мы уже писали о быстрых рентгеновских транзиентах - коротких (от секунд до часов) вспышках, которые видило (и видит) множество инструментов. В этой большой статье авторы описывают результаты обработки очень большого массива данных по этому феномену. По их мнению вклад в наблюдаемые транзиенты вносят источники разной природы. Две основные составляющие - космические гамма-всплески и звездные вспышки.

Authors: Stuart Samuel (Lawrence Berkeley National Laboratory)

Commets: 8 pages, LaTeX (or Latex, etc), one figure

Еще одна статья о скорости распространения гравитации, порожденная экспериментом Копейкина и Фамалона, измерявших прохождение Юпитера вблизи квазара J0842+1845. Похоже, что автор статьи раньше поддерживал выводы, сделанные организаторами измерений, а теперь перешел в лагерь их противников.

Authors: R. Aloisio et al.

Commets: 12 pages, no figures

Эффекты квантовой гравитации приводят К существованию т.н. "пространственно-временной пены". Довольно давно разные исследователи пытались понять, к каким наблюдательным эффектам это может приводить. В данной работе авторы делают новый шаг.

Во-первых, такие эффекты могут приводить к нарушению лоренц-инвариантности (см. astro-ph/0304100), что может проявляться в распространении космических лучей и фотонов (особенно фотонов высоких энергий, см. интересную статью Бланка и др.). Во-вторых, могут стать возможными реакции, которые запрещены законами сохранения! Именно эта возможность и обсуждается авторами.

Они приходят к выводу, что сравнение наиболее популярных теорий с наблюдениями оказывается не в пользу первых. Наблюдательные данные говорят, что часто используемые предположения о свойствах "пены" противоречат результатам наблюдений космических лучей высоких энергий. За счет квантовых флуктуаций частицы приобретают эффективную массу, и тогда могут идти реакции, приводящие к рождению новых частиц и потере энергии, что не наблюдается. Как пишут авторы, "наш мир более гладкий, чем это принято считать".

Authors: L. Krapivsky, S. Redner

Commets: 9 pages, 5 figures, 2-column revtex4 format. For submission to American Journal of Physics

Педагогическое обсуждение процесса случайных блужданий.

Статья может быть полезна преподавателям, а также студентам.

Authors: Paula V. Engelhardt, Robert J. Beichner

Commets: This article has been accepted for publication in the American Journal of Physics - Physics Education Research Supplement.

Безусловно уроки, лекции и т.д. должны быть интересными для студентов. Все должно быть красиво, захватывающе. Но таки главное, чтобы студенты что-то знали, чтобы у них что-то оставалось в головах после занятий, и чтобы это "что-то" было не кашей, а правильной картиной. Вот с этим часто проблемы.

В статье авторы описывают исследование, целью которого было выяснить, что студенты знают про электрический ток, после того как это им было рассказано. Как и следовало ожидать, не все все понимают правильно. Значит, надо что-то менять в методике преподавания.

(Архив Прочее: v.2, 2004,

v.1, 2002-2003)

|

Публикации с ключевыми словами:

астрофизика - обзоры - astro-ph

Публикации со словами: астрофизика - обзоры - astro-ph | |

См. также:

Все публикации на ту же тему >> | |