The R.A.P. Project (Reviews of Astro-Ph) 2003

Нейтронные звезды

(Архив Нейтронные звезды: v.2, 2004,

v.1, 2002-2003)

Authors: Masaru Ueno et al.

Comments: 5 pages, 5 figures, accepted in PASJ

В статье описываются очень необычные свойства рентгеновского пульсара с Be-звездой IKT1 (=RXJ0047.3-7312) по данным наблюдений, проведенных орбитальной обсерваторией XMM-Ньютон в октябре 2000 г. У пульсара наблюдаются существенные изменения потока с периодом около 4000 с и когерентные пульсации с периодом 263+/-1 с. В ходе наблюдений поток существенно менялся, его среднее значение в интервале энергий 0.7-10 кэВ составляло 2.9x10-12 эрг/см2/с, что примерно в 10 раз больше, чем при наблюдениях с ROSAT а в 1999 г. Все пекулярные свойства наблюдались только в мягкой спектральной компоненте излучения (T=0.6 кэВ) и не затрагивали жесткую (с T=5.8 кэВ).

Authors: Sergei Popov, Roberto Turolla

Comments: 20 pages, 6 figures, Review talk given at the NATO Advanced Research Workshop On Superdense QCD Matter and Compact Stars, 27 Sep - 4 Oct 2003, Yerevan, Armenia

Это обзорный доклад, прочитанный на, в общем-то, физической

конференции

по кварковым звездам и экстремальным состояниям вещества.

В первой части дается список наиболее интересных результатов, полученных за последние 2-3 года. Затем даются более подробные комментарии по спектрам и атмосферам нейтронных звезд, по аккреции на одиночные нейтронные звезды, и по некоторым другим вопросам, представляющим интерес для авторов обзора.

Authors: Alexander Kusenko and Dmitry V. Semikoz

Comments: 8 pages, 1 figure

Идея работы очень понятна: короткие гамма всплески очень похожи на первые несколько секунд длинных гамма-всплесков, которые по какой-то причине внезапно закончились. Авторы предполагают, что это именно так. Гамма-всплески порождаются в ходе сверхмощной аккреции вещества из аккреционного диска (образовавшегося из оболочек коллапсирующей звезды) на нейтронную звезду или черную дыру. Пока идет аккреция мы наблюдаем гамма-излучение. Но если за несколько секунд нейтронная звезда приобретает высокую скорость, то она может вылететь из диска и всплеск прекратится.

Authors: F. Haberl et al.

Comments: 9 pages, 10 figures, Submitted to A&A

В спектре одиночной нейтронной звезд RX J0720.4-3125 обсерватория XMM-Ньютон обнаружила спектральную линию с энергией 400 эВ Ширина и положение линии меняются синхронно с фазой вращения нейтронной звезды. Из этих данных получается оценка магнитного поля 5x1013 Гс. Оценка согласуется с данными по торможению вращения пульсара.

Authors: Dong Lai

Comments: 11 pages, to appear in 3D Signatures of Stellar Explosion, a workshop honoring J.C. Wheeler's 60th Birthday

Одним из важнейших свойств нейтронных звезд являются их начальные скорости, т.к. по всей видимости они несут на себе отпечаток взрыва сверхновой. При взрыве выделяется колоссальная энергия - 1053 эрг (1046 Дж). Большая ее часть уносится нейтрино. Остальное излучается в виде электромагнитного и гравитационного излучения, а также переходит в механическую энергию сброшенного вещества. Даже если допустить небольшую (порядка процента) асимметрию взрыва, то образовавшийся компактный остаток получить кик (толчок), в результате чего мы будем потом наблюдать, например, быстро двигающийся пульсар. Измеренные скорости этих объектов достигают 2000 км/с !!!

Автор дает обзор основных механизмов появления кика:

Гидродинамический,

Нейтринный,

Электромагнитный.

Укажем также на любопытную возможность того, что наиболее быстродвигающиеся компактные объекты - это кварковые звезды.

Authors: W.A. Majid, R.C. Lamb, D.J. Macomb

Comments: 26 pages, 10 figures, submitted to ApJ

В работе сообщается об открытии нового рентгеновского пульсара с периодом 202 с и подтверждается обнаружение недавно открытого пульсара с периодом 263 с в Малом Магеллановом Облаке (ММО). Оба источника отождествлены с очень молодыми B-звездами, т.е. входят в массивные двойные системы. В настоящее время в ММО известный 24 рентгеновских пульсара из которых 14 остаются неотождествленными в оптике.

Еще один результат данной работы - новое значение предполагаемого периода аномального рентгеновского пульсара AXP CXOU J010043.1-721134 равное 8.0 с (ранее эта же наблюдательная группа давала значение периода 5.4 c).

Authors: S.Chatterjee et al.

Comments: 8 pages, 3 figures, 3 tables; submitted to ApJ

Расстояние до пульсаров - самая серьезная проблема данной области наблюдательной астрофизики, для большинства из них расстояние меряется по мере дисперсии и имеет низкую точность. Поэтому измерение расстояний до пульсаров любым другим, особенно прямым способом, очень важно и интересно.

В данной работе опубликованы измерения параллаксов самых близких и самых ярких пульсаров на сети антенн VLBA (Very Long Baseline Array) в США на частоте 5 ГГц. Параллаксы измерялись для пульсаров B0329+54, B0355+54 и B1929+10, для низ было проведено 7 серий наблюдений, разделенных периодом в 2 года (т.е. их наблюдения длились 12 лет). Для пульсара B0329+54 из-за больших систематических ошибок получена только верхняя оценка pi<1.5x10-3 ". Для двух других пульсаров измерены параллаксы и собственные движения. Для B0355+54 pi=(0.91+/-0.16)x10-3 " (d=1.04+0.21-0.16 КПК), а поперечная скорость - 61 км/с. Для пульсара B1929+10 получены значения pi=(2.77+/-0.07)x10-3 " (d=361+/-8 пк), а поперечная скорость - 177+/-5 км/с.

Authors: M. Burgay et al.

Comments: 6 pages, 2 figures

Открыта еще одна двойная нейтронная звезда - самая тесная их известных сегодня. Орбитальный период этой системы всего 2.4 часа и она сольется через 85 миллионов лет. Открытие этой двойной почти в десять раз повысило ожидаемый темп слияния двойных нейтронных звезд! Статья опубликована в Nature (v.426, p.531, 2003). Подробнее об этой работе можно прочитать в заметке Блинникова.

Этому же пульсару посвящена работа

astro-ph/0312101

(V.Kalogera et al), а обсуждению возможных сценариев образования этой двойной системы - работа

astro-ph/0312152

(J.D.M.Dewi & E.P.J. van den Heuvel).

Authors: Chris L. Fryer

Comments: 7 pages, 4 figures

Пространственная скорость многих нейтронных звезд превосходит 500 км/с. Чтобы объяснить такие высокие скорости предложено несколько механизмов. Один из них - асимметрия ядра предсверхновой, которая усиливается в ходе коллапса и приводит к асимметричному взрыву. В данной работе проводилось численно моделирование описанных процессов. Правда очень высоких скоростей им получить не удалось.

Authors: K. Mori et al.

Comments: 6 pages, 2 figures

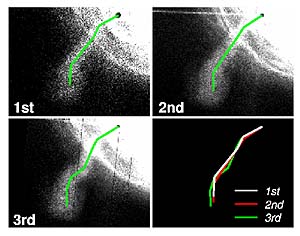

Каждые 1.7 года Chandra проводит наблюдений Крабовидной туманности. За 3 года после запуска обсерватории таких наблюдений состоялось три. В туманности (в ее деталях) наблюдаются заметные глазом изменения.

Authors: B.A.Jacoby et al.

Comments: 12 pages, 4 figures. accepted ApJL

Открыт один из самых короткопериодических миллисекундных пульсаров: PSR J1909-3744. Его осевой период составляет всего 2.95 мс, а орбитальный - 1.53 дня. Но самое интересной свойство этого пульсара - очень узкий импульс, ширина которого составляет всего 43 микросекунды, что сразу делает этот объект первым кандидатом в различные высокоточные эксперименты. На сегодняшний день для этого пульсара уже измерено расстояния (по параллаксу) d=0.82 кпк и поперечная скорость 140(+80/-40) км/с.

Authors: J. E. Horvath, G. Lugones

Comments: 13 pages

Обзор изучения кваркового (странного) вещества в 1991-2001 гг. с упором на астрофизику (т.е. на странные звезды). Дается очень хорошее введение в суть дела. Формул, на удивление, ни одной. Всем рекомендуем.

Authors: M.A.McLaughlin, J.M.Rankin

Comments: 5 pages, 9 figures, submitted to MNRAS. See also astro-ph/0311467.

На средних профилях уже трех радиопульсаров обнаружены детали напоминающие "зарубки" (или "занозы"). Это пульсары J0437-4715, B1929+10 и новый объект (которому посвящена статья) B0950+08. Ранее такие детали не были известны потому, что наблюдения с необходимой для их обнаружения точностью начаты только недавно и детали обнаружены у самых ярких пульсаров. (При том, что наблюдения велись на 300-метровой антенне в Аресибо.) Вид этой детали у пульсара B0950+08 на частоте 430 МГц показан ниже.

Authors: Arnab Rai Choudhuri, Sushan Konar

Comments: 11 pages, 3 figures

Магнитные поля миллисекундных пульсаров, измеряемые по темпу замедления их вращения, оказываются существенно ниже, чем у обычных радиопульсаров. Наиболее распространенное объяснение - затухание магнитного поля. Но есть и другая модель: напряженность поля в коре нейтронной звезды может быть той же самой, но снаружи его почти не будет заметно, если оно "засыпано" слоем аккрецировавшего на нейтронную звезду вещества. При высокой проводимости вещества достаточно совсем небольшого его количества, чтобы на несколько порядков ослабить наблюдаемое снаружи магнитное поле. Более важным оказывается вопрос о том будет ли устойчива ситуация, когда над магнитным полем лежит слой вещества.

Идея достаточно старая и известная, хотя и не очень популярная. В данной работе проведено моделирование описанного эффекта экранирования для вещества с конечной проводимостью.

|

| Структура магнитного поля "засыпанного" слоем проводящего вещества. |

Authors: U.Geppert, M.Rheinhardt, J.Gil

Comments: 4 pages, 2 figures

Рентгеновские и радио наблюдения одиночных нейтронных звезд указывают на то, что на поверхности этих звезд могут существовать мелкомасштабные магнитные поля, на 1-2 порядка более сильные, чем дипольное магнитное поле. Эти поля заметно влияют на структуру аккреционных потоков и областей генерации пульсарного излучения, по практически не сказываются на процессах торможения вращения звезды. Авторы указывают, что одной из причин образования мелкомасштабных полей может быть эффект Холла. На рисунке приведено модельное распределение поверхностных магнитных полей.

|

Еще одна статья на очень близкую тему:

(astro-ph/0311181)

V.Urpin, J.Gil

Конвекция в протонейтронных звездах и структура поверхностного

магнитного поля радиопульсаров

(Convection in protoneutron stars and the structure of surface magnetic

fields in pulsars).

Authors: David J. Nice, Eric M. Splaver, Ingrid H. Stairs

Comments: 4 pages, 1 figure.

Описываются результаты наблюдений четырех двойных радиопульсаров в парах с белыми карликами на радиотелескопе в Аресибо. Важнейший результат состоит в том, что для одной системы (PSR J0751+1807) обнаружена эволюция орбиты под действием гравитационного излучения, что позволило оценить массу нейтронной звезды в 1.6-2.8 масс Солнца. Определение масс пульсаров крайне важно для определения "единственно верного" уравнения состояния нейтронных звезд. Это, в свою очередь, очень интересно не только для астрономов, но и для физиков (напомним, что плотность в недрах нейтронных звезд превосходит плотность атомного ядра в несколько раз!). Если масса этой нейтронной звезды и правда равна 2.8 масс Солнца (берем верхний предел), то это будет потрясающе интересно и важно для астрофизики нейтронных звезд и физики ядерной материи.

Authors: Joeri van Leeuwen, Frank Verbunt

Comments: 4 pages, 2 figures. To appear in "Young Neutron Stars and Their Environments" (IAU Symposium 218, ASP Conference Proceedings), eds F. Camilo and B. M. Gaensler

Как известно, нейтронные звезды - это своеобразные астрофизические лаборатории, где вещество находится в экстремальном состоянии. Поэтому протекание различных физических процессов в этих компактных объектах представляет общий интерес.

Одним из таких процессов является эволюция магнитного поля. Нейтронные звезды обладают самыми сильными магнитными полями во Вселенной (у наиболее замагниченных из известных сегодня объектов они превосходят 1014 Гс). Мы не знаем, как такие поля генерируются (простым сжатием с сохранением магнитного потока тут не обойтись), и не знаем, как они изменяются со временем. Собственно, изменение может быть одно - поля могут затухать. Поля порождаются токами, которые так или иначе должны уменьшаться. Вопрос в том насколько быстро и существенно.

Прямые данные наблюдений не дают однозначного ответа о поведении магнитного поля нейтронных звезд. Например, молодые пульсары имеют несколько бОльшие поля, чем более старые источники этого типа. Но статистика невелика, а кроме того могут быть важны разнообразные эффекты селекции. Поэтому обычно применяется моделирование - популяционный синтез. И тут тоже разные группы получают разные результаты.

Авторы данной заметки полемизируют с теми, кто говорит о заметном уменьшении магнитного поля за время порядка 10 миллионов лет. Как показано в этой работе, введение дополнительного параметра - зависимости ширины пучка излучения от периода вращения нейтронной звезды - позволяет описать данные наблюдений без затухания поля. Такая зависимость имеет под собой хорошую основу, поэтому к результатам исследования стоит отнестись серьезно.

Authors: D. J. Thompson

Comments: To appear in "Young Neutron Stars and Their Environments" (IAU Symposium 218, ASP Conference Proceedings), eds F. Camilo and B. M. Gaensler

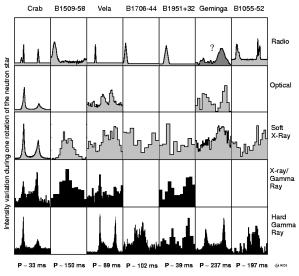

Современная астрономия - всеволновая. Любой объект стремятся изучить в разных диапазонах спектра. Пульсары - не исключение.

Профили импульсов семи пульсаров в разных диапазонах. На нижней оси указан период вращения нейтронной звезды в миллисекундах.

В ближайшие несколько лет будет запущено несколько космических аппаратов, которые в частности смогут наблюдать гамма-излучение от одиночных нейтронных звезд. Об этом и расскказывается в обзоре.

Authors: A. I. Ibrahim et al.

Comments: Submitted to ApJL; 4 pages; 4 figures

Собственно открыт новый рентгеновский пульсар с периодом 5.54 секунды. Период увеличивается с темпом порядка 10-11 с/с. Если это торможение по магнито-дипольной формуле, то поле получается 3 1014 Гс. Это магнитарное поле. Кроме того, нет никаких следов второго компаньона. Все вместе делает объект классическим аномальным рентгеновским пульсаром. Источник был найден также и в архивных данных. Но тогда он был гораздо слабее. Это означает, что может быть два состояния аномального пульсара: активное и спокойное. А это, в свою очередь, означает, что много магнитаров может скрываться от нас.

Authors: S.G.Moiseenko, G.S.Bisnovatyi-Kogan, N.V.Ardeljan

Comments: 5 pages, 4 figures.

Очередная работа группы ученых из ИКИ, последовательно изучающих магнитовращательный механизм взрыва сверхновых. В этом механизме источником энергии служит кинетическая энергия быстро вращающейся нейтронной звезды, она передается сбрасываемой оболочке через магнитное поле. В построенной в работе модели энергия взрыва составляет 1.12x1051 эрг, сбрасывается 0.11 массы Солнца.

Authors: N.Vranesevic et al.

Comments:

В обзоре, основанном на наблюдении более 800 пульсаров, исследовался не только общий темп их рождения, но и распределение молодых пульсаров по магнитным поля. Получены следующие результаты (для новейшей модели расстояний до пульсаров Cordes & Lazio (2002)):

| Поле (log B) | Интервал между рожд. (лет) | Число в Галактике | |

| >12.5 | 30-70 | 17000 | |

| 12.0-12.5 | 50-110 | 80000 | |

| <12.0 | 90-250 | 563000 | |

То есть примерно половина пульсаров рождается с полями больше 3x1012 Гс, но в Галактике их наблюдается немного, так как они быстро тормозятся и выключаются.

Authors: S.A.Rappaport et al.

Comments: 10 pages, 5 figures, submitted to ApJ

В последние десять лет были открыты аккрецирующие рентгеновские пульсары с миллисекундными периодами. В стандартной модели аккреции возникают некоторые проблемы с объяснением наблюдаемых свойств этих объектов. Например, с объяснением того, что темп аккреции у них различается почти на два порядка величины, или что эти объекты демонстрируют очень высокие темпы торможения.

Для объяснения наблюдаемых явлений авторы предлагают модифицированную модель диска у которого внешняя граница расположена на радиусе коротации. Размер такого диска зависит от периода вращения нейтронной звезды.

Authors: S.M.Ransom et al.

Comments: 9 pages, 6 figures, submitted to ApJ

В шаровом скоплении M30 обнаружены два двойных миллисекундный пульсара. Это первые пульсары, открытые в данном скоплении. Пульсар PSR J2140-2310A (M30A) имеет период 11 мс, орбитальный период около 4 часов и круговую орбиту. В этой системе наблюдаются затмения пульсара ионизованным ветром второго компаньона. Пульсар PSR J2140-23B (M30B) имеет период 13 мс и скорее всего высокоэксцентричную орбиту (она еще не определена). Положение этого пульсара совпадает с рентгеновским тепловым источником, который в скоплении M30 наблюдал Chandra. Наблюдения пульсаров велись на радиотелескопе Green Bank на волне 20 см.

Authors: Michael Kramer

Comments: Invited review to appear in "Young Neutron Stars and Their Environments" (IAU Symposium 218, ASP Conference Proceedings), eds F. Camilo and B. M. Gaensler, 8 pages, 3 figures

Authors: M. A. McLaughlin et al.

Comments: 2 pages, 1 figure. To appear in "Young Neutron Stars and Their Environments" (IAU Symposium 218, ASP Conference Proceedings), eds F. Camilo and B. M. Gaensler

Authors: M. A. McLaughlin et al.

Comments: 2 pages. To appear in "Young Neutron Stars and Their Environments" (IAU Symposium 218, ASP Conference Proceedings), eds F. Camilo and B. M. Gaensler

Как обычно после большой конференции появляется множество статей, направленных в книгу ее материалов. Три довольно показательные работы. Начинать чтение лучше с обзора. В нем автор аккуратно и обстоятельно рассказывает о пульсарах (радио и не только) - нейтронных звездах, чьи наблюдательные проявления связаны с диссипацией энергии вращения. Затем в двух коротких заметках рассказывается о новых открытиях, в том числе и о двух пульсаров с очень высоким темпом замедления вращения, что, как полагают, связано с большими магнитными полями.

Authors: T. Mineo, G. Cusumano, E. Massaro

Comments: 4 pages, 2 figures

Рентгеновский пульсар PSR J0537-6910 очень похож на пульсар в крабовидной туманности, только его период составляет 16 мс (у Краба - 33 мс). Это самый быстрый пульсар ассоциирующийся с остатком сверхновой. Кроме того в нем происходят частые и очень сильные глитчи (скачкообразные изменения - "сбои" - периода вращения). Спектр и профиль рентгеновского излучения в диапазоне энергий 0.1-30 кэВ восстановлены по архивам BeppoSAX и RossiXTE.

Authors: G. Cusumano et al.

Comments: 5 pages, 2 figures, accepted A&A Lett.

Пульсар PSR B1937+21 - самый быстрый известный миллисекундный пульсар с периодом 1.56 мс. Он наблюдался в рентгене (на BeppoSAX и RXTE) и в радио (на телескопе в Эффельсберге). В обоих диапазонах профиль импульса обладает двумя пиками. Рентгеновские импульсы немного отстают от радио, примерно на 50 микросекунд. Зато с центрами рентгеновских импульсов очень точно совпадают так называемые гигантские радиоимпульсы время от времени возникающие на этом пульсаре. Такое совпадение указывает, что рентгеновское излучение и гигантские радиоимпульсы генерируются в одной и той же области магнитосферы пульсара.

| Профили импульсов пульсара PSR B1937+21. Вверху - рентгеновские данные RXTE (ширина бина - 16 микросекунд), в середине - рентгеновские данные BeppoSAX, внизу - радиоимпульсы. Стрелками показаны места появления гигантских радиоимпульсов. |

Authors: Ph. Podsiadlowski et al.

Comments: 7 pages, 3 figures, submitted to ApJ

Наиболее многочисленные сверхновые, согласно закону Солпитера,

образуются из звезд с массами около 10 Mo. Однако, их

эволюция в одиночных и двойных системах заметно различается. В конце

эволюции в двойных звездах с начальной массой

>11 Mo образуется меньшее железное ядро, чем

в одиночных. Звезды с массой 8-11 Mo в двойных системах

вызывают взрывы сверхновых (коллапс ядра вызывается реакциями

электронного захвата), а одиночные системы такой массы превращаются в

тяжелые O-Ne-Mg белые карлики. Естественным образом возникают две

группы звезд: эволюционировавших в тесных двойных и одиночные или

широкие пары. Взрывы сверхновых первой группы сопровождаются меньшей

отдачей и, как следствие, порождают нейтронные звезды с малыми

пространственными скоростями.

[Прим.: Конечно, все эти заключения требуют дополнительной

проверки.]

Authors: B.P.Gong

Comments: 15 pages, 6 tables, 3 figures

PSR B1937+21 - первый открытый миллисекундный пульсар. До сих пор считалось, что он одиночный. Однако длительные наблюдения показали, что моменты прихода импульсов от него испытывали систематические вариации. Одно из объяснений - пульсар PSR B1937+21 входит в двойную систему с компаньоном массой около 0.01 Mo, орбитальным периодом порядка 0.1 дня, расположенную относительно нам "плашмя" с очень высокой точностью - второй компаньон перемещается по лучу зрения на 10-4-10-3 световой секунды (30-300 км). В этом случае радиальное движение самого пульсара при сегодняшней точности измерений вообще не обнаруживается. Наблюдаемые отклонения моментов прихода импульсов связаны с орбитальной прецессией нейтронной звезды, ось вращения которой наклонена к плоскости орбиты.

Отклонения моментов прихода импульсов пульсара PSR B1937+21

от ожидаемых средних значений за 1984-1993 гг.

[Прим.: Еще одним объяснением наблюдаемых явлений может быть свободная прецессия пульсара.]

Authors: Eric Pfahl, Avi Loeb (CfA)

Comments: 6 pages

Статья примерно на ту же тему, что и предыдущая astro-ph/0309716 (один из авторов - тоже).

Вокруг центральной черной дыры Млечного Пути (объекта Sgr A*) летают звезды с массами 10-20 Mo. Чем заканчивается их эволюция? Взрывами сверхновых с образованием нейтронных звезд, которые первые несколько миллионов лет проявляют себя как радиопульсары. А радиопульсары - самые точные часы в космосе!

Оценки показывают, что вокруг Sgr A* должно быть около 1000 радиопульсаров с периодом обращения меньшим 100 лет. Некоторые из них можно будет обнаружить на частотах ~10 ГГц, где малы эффекты межзвездного рассеяния. Если это удастся сделать, то мы очень много узнаем о нашей черной дыре, включая эффекты связанные с ее вращением.

Authors: Rudy Wijnands

Comments: 10 pages, 6 figures.

Сегодня известно пять аккрецирующих миллисекундных рентгеновских пульсаров. Большую часть обзора занимает пульсар SAX J1808.4-3658 - он был открыт первым и является самым изученным объектом в данной группе. От него к сегодняшнему дню наблюдались уже четыре вспышки. Последняя из них произошла в октябре 2002 г. и вызвала особый интерес, поскольку в ходе нее у объекта наблюдались килогерцовые квазипериодические осцилляции (QPO) одновременно на двух частотах и почти когерентные (периодические) пульсации во время рентгеновской вспышки первого типа. До сих пор килогерцовые QPO наблюдались только у рентгеновских новых - кандидатов в черные дыры, т.е. в системах с компактным объектом не обладающим собственным точно измеренным периодом вращения. Остальные четыре объекта этого класса были открыты в последние два года, к настоящему времени опубликованы результаты только небольшого количества их наблюдений. Возможно, в ближайшее время мы получим новые интересные результаты, касающиеся этих пульсаров.

Более развернутую и обновляемую версию данного обзора можно найти на сайте автора http://zon.wins.uva.nl/~rudy/admxp/

Объекту SAX J1808.4-3658 также посвящена статья astro-ph/0309345 "Апериодическое временное поведение аккрецирующего миллисекундного пульсара SAX J1808.4-3658"

Authors: Nanda Rea et al.

Comments: 6 pages, 4 figures.

В августе 2001 г. рентгеновский спутник BeppoSAX провел самые

длительные непрерывные наблюдения аномального рентгеновского пульсара

1RXS J1708-4009. В полученной серии спектров излучения,

синхронных с фазой пульсаций объекта,

на фазе, соответствующей фронту импульса, была

обнаружена абсорбционная особенность (линия поглощения) центр которой

приходится на энергию 8.1 кэВ. Наиболее вероятное объяснение

подобной особенности - резонансное циклотронное рассеяние в магнитном

поле с напряженностью 9x1011 Гс для электронов или

1.6x1015 Гс для протонов, соответственно.

Если обнаружение этой линии будет подтверждено (сейчас ее

статистическая значимость составляет

4 , что

не очень много), то это будет первое обнаружение циклотронной детали у

аномальных рентгеновских пульсаров (прим. отметим, правда, работы

Гавриила и др. -

astro-ph/0209202,

astro-ph/0301092

- где упомянута спектральная деталь в другом АРП).

, что

не очень много), то это будет первое обнаружение циклотронной детали у

аномальных рентгеновских пульсаров (прим. отметим, правда, работы

Гавриила и др. -

astro-ph/0209202,

astro-ph/0301092

- где упомянута спектральная деталь в другом АРП).

|

|

| Справа - фаза кривой блеска на которой была обнаружена спектральная особенность, слева - усредненный спектр с отмеченной линией поглощения. | |

Authors: K.E.McGowan et al.

Comments: 21 pages, 5 figures, 2 tables, accepted for publication in ApJ

Еще одно указание на существование массивных нейтронных звезд.

По результатам наблюдений 102 мс пульсара PSR B1706-44 с борта рентгеновской обсерватории XMM-Ньютон был построен спектр его излучения. Для его аппроксимации использовали как чернотельный, так и степенной законы. Эти варианты оказались статистически неразличимыми, но для дальнейшего анализа авторы из физических соображений выбрали тепловой спектр. Если расстояние до источника составляет ~2.3 кпк, то размер излучающей области должен быть равным ~13 км, что сравнимо с размерами нейтронной звезды. Сравнение поверхностной температуры такой звезды с кривыми остывания указывает на нейтронную звезду промежуточной, массы от 1.45 до 1.59 Mo в зависимости от модели протонной сверхпроводимости ее ядра.

Результат интересный, но очень косвенный, и вряд ли его можно считать серьезным доказательством существования тяжелых нейронных звезд.

Authors: Richard R. Silbar and Sanjay Reddy

Comments: 40 pages, 12 figures

Расчет структуры белых карликов и нейтронных звезд - хорошая тема для студенческой курсовой работы. Тема затрагивает различные области физики, интересные как начинающим, там и более опытным ученым: от термодинамики до квантовой статистики и от ядерной физики до общей теории относительности. Решения связанных систем дифференциальных уравнений могут искаться численно или аналитически, с помощью пакетов символьных вычислений, подобных "Математике".

А в самой статье дан краткий обзор указанной темы, который может послужить пособием для студента, выбравшего себе подобную задачу.

Authors: Stefan B. Ruester, Dirk H. Rischke

Comments: 16 pages, 9 figures

Если пропустить второй раздел, содержащий технические детали, то и не

специалисту можно

узнать кое-что интересное про кварковые звезды. Краткое резюме состоит из

двух пунктов. Первый в меру банален: авторы подтверждают результаты других

исследований, что наличие цветной сверхпроводимости (это когда кварки

образуют куперовские пары, конкретно в использовавшейся модели красные и

зеленые кварки образуют анти-синие куперовские пары)

не оказывает существенного влияния на массы и

радиусы компактных объектов при типичных параметрах.

Второй вывод менее банален. Авторы задались

вопросом, а насколько надо сдвинуть параметры (которые можно варьировать в

рамках существующих неопределенностей), чтобы был заметный эффект.

Оказалось, что можно так сдвинуть параметры, что радиусы и массы

возрастут вдвое, но ...... Но тогда эти кварковые звезды станут такими же

(по массе и радиусу) как обычные нейтронные!

Authors: Don Melrose

Comments: To appear in "Young Neutron Stars and Their Environments" (IAU Symposium 218, ASP Conference Proceedings), eds F. Camilo and B. M. Gaensler

Интересный критический обзор по пульсарам. Он в чем-то перекликается с обзором Мичела, о котором мы писали в прошлом выпуске. Особо выделим краткое описание механизмов излучения во втором разделе статьи.

Authors: K. Yavuz Eksi, M. Ali Alpar Comments: 16 pages, 4 Figures, to be published in Astrophysical Journal Vol. 599, Dec. 10

В последние несколько лет и с наблюдательной, и с теоретической точки зрения активно изучаются одиночные радиотихие нейтронные звезды. Одной из идей, которая по мнению ее авторов может объяснить сразу несколько классов наблюдаемых объектов, является концепция остаточного диска. После взрыва сверхновой на образовавшийся компактный объект может выпадать большое (скажем, 0.1 массы Солнца) количество выброшенного вещества (т.н. fall-back). При этом вещество может образовавыть диск вокруг образовавшейся нейтронной звезды. Это может приводить как к различным наблюдательным проявлениям, так и к корреляции различных параметров нейтронных звезд (о последнем вопросе см. дискуссию здесь).

Существует достаточно много возражений против дисковой гипотезы в применении к аномальным рентгеновским пульсарам и родственным им объектам. В данной статье авторы пытаются отстоять свою гипотезу. Некоторые аргументы выглядят достаточно убедительными. Однако авторы не обсуждают некоторые проблемы. Например, вопрос о выборе параметров. Модель хорошо работает лишь в узком диапазоне масс аккреционного диска и т.п. По всей видимости с точки зрения разброса параметров теория выглядит не очень привлекательной, но время покажет.

Authors: A.Possenti et al.

Comments: 9 pages, 5 embedded figures, Accepted for publication in ApJ

В шаровом скоплении NGC 6266 открыты три новых двойных миллисекундных радиопульсара. Их периоды равны 5.2, 3.6 и 3.8 мс, а орбитальные периоды составляют, соответственно, 3.8, 0.14 и 0.22 дня. Орбиты всех трех систем почти круговые (e<10-4). Теперь в этом скоплении известно 6 двойных радиопульсаров и ни одного одиночного.

Authors: F. Curtis Michel (Rice Univ., Houston, TX)

Comments: 12 pages, 11 figures, to be published Advances in Space Research

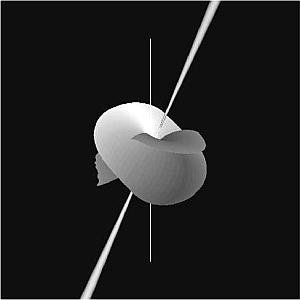

В 10 страниц данной статьи (еще 2 занимает литература) в очень сжатом виде вместилась история развития теории пульсаров в течении последних 35 лет. Полной и самосогласованной теории пока так и не удалось создать, но многие вопросы получили свое (возможно не полное) решение. В их число входит идея о том, что плазма должна ускоряться вдоль магнитных линий полярного каспа и другая идея, что так называемый "пульсарный ветер" ускоряется центробежными силами, а низкочастотные электромагнитные волны огромной амплитуды не играют в этом процессе никакой роли. Изображения пульсара в Крабе, полученные на HST и Chandra очень похожи на раннюю модель Краузе-Полстрофа-Майкела, состоящую из двух полярных джетов и экваториального тора захваченной заряженной плазмы (т.е. противоречит распределению, выведенному Голдрайхом и Джулианом, и большинству работ в данной области, опубликованным в последние 33 года).

Authors: K.S. Cheng

Comments: 13 pages, 9 figures

Жесткое излучение радиопульсаров порождается ультрарелятивистскими электронами движущимися в искривленном магнитном поле нейтронной звезды. Электроны образуются в так называемом "зазоре" - области где присутствует нескомпенсированное электрическое поле. В настоящее время между собой конкурируют две группы моделей - с внутренним и внешним зазорами - в первой из них зазор расположен на поверхности пульсара вблизи его магнитных полюсов, во второй - во внешних частях магнитосферы вблизи светового цилиндра.

В моделях с внешним зазором геометрия магнитосферы (особенно области каспа вблизи магнитных полюсов) определяет диаграмму направленности жесткого излучения и, как следствие, профиль импульса радиопульсара в жестком диапазоне.

Авторам данной работы удалось в рамках самосогласованной трехмерной геометрической модели магнитосферы объяснить ряд свойств профилей импульсов пульсаров в нескольких энергетических диапазонах.

Трехмерная структура внешнего зазора, объясняющая наблюдаемые профили излучения пульсаров в гамма-диапазоне

Authors: Kirk B.W. Buckley, Max A. Metlitski, Ariel R. Zhitnitsky

Comments: 5 pages

Нейтронные звезды представляют большой интерес для физиков. В том числе для тех, кто занимается физикой сплошных сред, конденсированного состояния и т.п. Дело в том, что в их недрах вещество находится в очень интересных условиях. Только судить о поведении вещества приходится по косвенным признакам. Например, по свободной прецессии радиопульсаров. Линк (Link) считает, что существование свободной прецессии несовместимо с сосуществованием системы протонных магнитных трубок и системы нейтронных вихрей. Результатом этого должно служить разрушение магнитных трубок и выталкивание магнитного поля из сверхтекучего (и сверхпроводящего) ядра. Такое поведение свойственно сверхпроводникам первого типа.

В данной статье авторы развивают эту идею. Показано, что при учете куперовского спаривния и протонов, и нейтронов, происходит разрушение системы магнитных трубок, что приводит к тому, что все поле выталкивается из ядра. За счет того, что в протонной трубке есть пары нейтронов, трубки начинают не отталкиваться (как в сверхпроводниках второго типа), а притягиваться.

Сверхпроводимости в компактных звездах посвящена также статья "Meissner Effect and Vortex Dynamics in Quark Stars -- A Model for Soft Gamma-Ray Repeaters". В ней авторы предлагают модель источников мягких повторяющихся гамма-всплесков (МПГ), основанную на эффекте Мейсснера (выталкивание магнитного поля из сверхпроводника) и поведении вихрей в недрах кварковой звезды. Выталкивание магнитного поля приводит к пересоединению магнитных силовых линий, т.е. к быстрому выделению энергии.

Authors: L. Scheck et al.

Comments: 4 ps figures, 2 colored, high-quality available upon request

Известно, что нейтронные звезды летят в пространстве со скоростями иногда превосходящими 1000 км/с. Это много (скорость звезд-прародителей порядка 30 км/с и не превосходит 100 км/с). Наблюдения исключают возможность разгона звезды после вспышки сверхновой. Значит, именно при взрыве компактный объект приобретает свою большую скорость. Один из наиболее простых и действенных механизмов - несимметричный сброс вещества - был предложен И. С. Шкловским более 30 лет назад. Есть и другие идеи, связанные с магнитными полями, излучением нейтрино и т.д.

В своей работе авторы представляют результаты новых двумерных расчетов взрыва сверхновой с учетом различных гидродинамических неустойчивостей. Результаты сводятся к следующему. Неустойчивости способны породить достаточный уровень асимметрии взрыва, чтобы стали возможны скорости отдачи (kick, recoil) более 500 км/с. Т.о. можно объяснить высокие скорости радиопульсаров без привлечения дополнительных искусственных предположений. Отметим в заключение, что физика взрыва сверхновой очень сложна, а потому здесь еще будут новые результаты.

Authors: S. Dall'Osso et al.

Comments: submitted to ApJ Main Journal, 27 pages and 6 figures

Известно, что вращающиеся нейтронные звезды (в первую очередь обычные радиопульсары) демонстрируют сбои периода - т.н. глитчи. Существует несколько механизмов, объясняющих такие проишествия. Один из наиболее известных - звездотрясения. В коре нейтронной звезды накапливается механическое напряжение, затем кора трескается, что приводит к изменению момента инерции, а следовательно и периода вращения. Другая модель связана с взаимодействием коры и сверхтекучего ядра звезды. Для понимания того, какой же механизм имеет место в природе (или оба имеют право на существование), важно наблюдать поведение периода после глитча - т.н. релаксацию.

В данной статье авторы описывают наблюдение еще одного сильного глитча (сила определяется по относительному изменению частоты вращения) у аномального рентгеновского пульсара. Предыдущий сбой был зарегистрирован за полтора года до этого. Это достаточно часто. Интересная особенность заключается в том, что процессы релаксации после двух глитчей происходили существенно по-разному. Возможно, для объяснения разных сбоев периода даже у одной нейтронной звезды необходимо привлекать несколько механизмов!

Authors: E. M. Reynoso et al.

Comments: 8 pages, 2 ps/eps figures, plus 1 gif figure and 4 jpg figures, MNRAS, in press. Full postscript version with all 7 figures is available at http://www.physics.usyd.edu.au/~simonj/puppis.ps.gz

По наблюдениям на ATCA (Australia Telescope Compact Array) обнаружена биполярная структура вокруг одиночной радиотихой нейтронной звезды в остатке сверхновой Puppis A. Возможно, что это два джета, выбрасываемые компактным объектом. Кроме того, авторам удалось уточнить расстояние до остатка сверхновой - 2.2 кпк.

Authors: A.R. King, M.B. Davies, M.E. Beer

Comments: 6 pages, 2 figures, MNRAS in press

Пульсар Черная вдова - это тесная двойная система, состоящая из нейтронной звезды (миллисекундного радиопульсара) и маломассивного компаньона. Пульсар испаряет своего соседа (соседку) - отсюда и название. Доля таких систем гораздо выше среди звезд шаровых скоплений, чем среди звезд поля Галактики. Значит, в скоплениях действует какой-то дополнительный механизм их формирования. Скорее всего - это захват. Причем не просто захват. Нейтронная звезда, составляющая широкую пару с белым карликом, "меняет" старого компаньона на новый. Т.о. "гуляющая" по скоплению звезда вступает "в гравитационную связь" с опасной нейтронной звездой, а потом .... Отсюда "цена неразборчивости" в заголовке статьи.

Authors: M. Kramer et al.

Comments: accepted for publication in ApJ Letters, 13 pages, 3 figures

PSR J0538+2817 - это обычный радиопульсар с периодом 0.143 секунды. Новые наблюдения позволили однозначно установить его связь с остатком сверхновой S147, а также измерить его собственное движение, что позволяет определить его скорость в картинной плоскости (какова скорость в направлении луча зрения мы не знаем). Все это довольно обыденно.... Но! Возраст остатка известен довольно хорошо - это 30+/-4 тысячи лет. Возраста пульсаров обычно оценивают так: период делят на темп замедления вращения. Для PSR J0538+2817 это дает 600 тысяч лет. При такой оценке молчаливо предполагается, что начальный период вращения был очень маленьким. Ясно, что в данном случае это не так. Пульсар родился с периодом, близким к наблюдаемому: - 0.139 секунды. Вот это - важная информация. Мы знаем начальные периоды для совсем небольшого количества пульсаров. И здесь каждое новое открытие имеет большое значение.

Authors: Mark G Alford

Comments: 11 pages, for proceedings of SQM 2003 conference

Кратко излагаются основные понятия, связанные с кварковыми звездами.

Ввиду краткости изложения и сложности предмета многие вещи требуют

дополнительных пояснений, которые предлагается искать в цитируемых обзорах.

Обзор будет наиболее понятен тем, кто не понаслышке знает о полях и

частицах, симметриях и их нарушениях,

но еще почти ничего не знает о кварковых звездах.

Эти люди найдут изложение прозрачным, последовательным и т.д.

С другой стороны, обзор не перегружен формулами (их практически нет),

поэтому, если смириться с неполным пониманием каких-то терминов (как то

"нарушение киральной симметрии"), то статья будет доступна гораздо более

широкому кругу читателей.

Authors: M. A. McLaughlin et al.

Comments: 6 pages, Accepted by ApJ Letters

Открыт очень интересный радиопульсар. Его период вращения 6.7 секунды - это много. Чтобы такая нейтронная звезда могла быть пульсаром, у нее должно быть большое магнитное поле. И это в самом деле так: 1014 Гс. Т.е. по всем параметрам это магнитар.

Аномальные рентгеновские пульсары (АРП) и источники мягких повторяющихся

гамма-всплесков (МПГ) не показывают активности в радиодиапазоне.

Теоретики быстро придумали,

как в сильном поле можно подавить генерацию радиоизлучения

(в поле, превышающем 4 1013 Гс, включаются различные квантовые

эффекты).

Но наблюдатели ответили открытием нескольких радиопульсаров, которые с точки

зрения параметров вращения (период и производная периода) не отличаются от

АРП и МПГ. Вот еще один пример. Причем, пример самый сильный.

У этого пульсара самое сильное поле (заметим, что поле определяется по

замедлению вращения в рамках некоторых предположений, но эти предположения

для всех одинаковы, так что PSR J1847-0130 "выигрывает" по "общим правилам").

Authors: Woods et al.

Comments: 13 pages, 3 figures, accepted for publication in ApJ

Authors: Feroci et al.

Comments: 18 pages - 2 Figures (one in color) - Astrophysical Journal (Part I), in press

Две статьи, посвященные вспышечной активности источника мягких повторяющихся гамма-всплесков (МПГ) SGR 1900+14 в апреле 2001 г. Обсудим в основном первую статью, посвященную свойствам импульса и вращения.

МПГ по всей видимости являются сверхзамагниченными нейтронными звездами. SGR 1900+14 - пожалуй самый известный из четырех МПГ. Этот источник был открыт в 1979 г. группой Мазеца. В 1998 г. была зарегистрирована самая мощная среди всех МПГ вспышка. За несколько минут источник выделил 1044 эрг (Солнце высвечивает столько за тысячу лет), достигнув в пике светимости 4 1044 эрг/с. Вспышка сопровождалась изменением профиля импульса и существенным замедлением вращения. В апреле 2001 г. была зарегистрирована менее мощная вспышка (1043 эрг) длительностью около 40 секунд. После нее наблюдалось несколько обычных слабых вспышек.

После вспышки 2001 г. не наблюдалось существенного изменения профиля

импульса. Зато после вспышки наблюдалось существенное замедление периода

вращения. Это означает, что величина замедления не коррелирует напрямую с

мощностью (и полной энергетикой) вспышки.

Authors: D. G. Yakovlev et al.

Comments: 10 pages, 3 figures, Proceedings of the 34th COSPAR Scientific Assembly (Adv. Sp. Res., accepted)

Очередной короткий обзор питерской группы, посвященный остыванию нейтронных звезд. В статью включены новые результаты: как теоретические, так и наблюдательные. Особо отметим удачное краткое описание основных регуляторов охлаждения на разных этапах эволюции.

Authors: S.S.Komissarov, Y.E.Lyubarsky

Comments: Rejected by Nature, submitted to MNRAS Letters

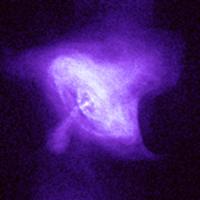

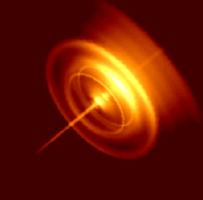

Когда рентгеновские наблюдения обнаружили в Крабовидной туманности светящуюся структуру, состоящую из двух джетов, направленных вдоль оси вращения пульсара, и диска, пришлось отказаться от всех предыдущих МГД теорий, в которых предполагалась сферическая симметрия туманности. Теперь картина представляется следующей: вблизи пульсара энергия, выделяющаяся при торможении вращения нейтронной звезды, переносится электромагнитным полем (вектором Пойнтинга), частицы пульсарного ветра несут только незначительную часть этой энергии. Однако очень быстро, еще до достижения ударной волны, которая возникает при столкновении релятивистского ветра с окружающей межзвездной средой, соотношение меняется на обратное - бОльшая часть энергии электромагнитного поля передается потоку частиц.

Для решения задачи о структуре релятивистского ветра вокруг пульсара существуют хорошие численные методы, если сделать некоторые упрощающие (но реалистичные) предположения о структуре магнитного поля на больших расстояниях от пульсара. Это и было проделано авторами данной заметки. Оказалось, что в рамках сделанных простых предположений удается качественно воспроизвести наблюдаемую в рентгене структуру туманности.

|

|

| Рентгеновское изображении Крабовидной Туманности полученной Чандрой | Распределение синхротронного рентгеновского Излучения полученной в работе Комиссарова и Любарского |

Authors: W.F.Brisken et al.

Comments: 7 pages including 1 figure. Submitted to ApJL. AAStex

С помощью сети антенн VLA был измерен годичный параллакс пульсара PSR B0656+14, который оказался равным 3.47+/-0.36 mas, что соответствует расстоянию 288(+33/-27) пк. Зная эту величину можно по потоку излучения от нейтронной звезды определить ее размер. Если считать излучение чернотельным, радиус оказывается равным R~7-8.5 км. Более реалистичные модели водородных атмосфер в сильном магнитном поле позволяют увеличит это значение до ~13-20 км.

Смотри также статью astro-ph/0306235, посвященную этому же пульсару.

Authors: F.Crawford, M.Demianski

Comments: 8 pages, including 3 figures and 1 table. Accepted in ApJ

Глитчи - это сбои периодов вращения пульсаров. Сам сбой происходит почти мгновенно, при этом период вращения нейтронной звезды скачком укорачивается. В течение некоторого времени после сбоя (1-3 месяца) вращение пульсара тормозится более быстро, после чего восстанавливается обычное значение производной периода. Существую две наиболее популярные теории их возникновения: теория "звездотрясений", связывающая сбои с разломами и перестройкой коры нейтронной звезды, и теория сверхтекучих нейтронных звезд, в которой глитч вызывается выходом из сверхтекучего ядра очередного вихря (ядро может быть сверхтекучим и в первой модели). Эти теории предсказывают разные значения параметра затухания глитчей Q. Для первой модели величина Q равна отношению момента инерции сверхтекучего ядра к полному моменту инерции нейтронной звезды. Современная теория строения нейтронных звезд говорит, что данное отношение для звезды стандартной массы 1.4Mo не может быть меньше 0.55.

Большое число сбоев вращения наблюдалось только у двух пульсаров: в Крабовидной туманности (PSR B0531+21) и в Парусах (PSR B0833-45). У первого из них Q лежит в интервале 0.7-1.0 (за исключением одного глитча), что хорошо согласуется с теорией "звездотрясения". У пульсара Vela значение Q мало (0.03-0.3). Это подтверждает результаты предыдущих исследований, утверждавших что сбои вращения пульсара Vela вызываются другой причиной.

Authors: G. G. Pavlov, M. A. Teter, O. Kargaltsev, D. Sanwal

Comments: 13 pages, including 10 figures and 2 tables, accepted for publication in ApJ. The Vela Pulsar Jet movie and full resolution images are avaliable at http://www.astro.psu.edu/users/pavlov/vela_jet_movie.html

Можно ничего не писать - посмотрите мультфильм.

Пульсар в Парусах (Vela) это молодая нейтронная звезда - возраст около 10000 лет. Как и у Краба, у Велы видят джет. Причем джет ведет себя, как хвостик у игривого щенка, как говорит молодежь - колбасит.

Благодаря новой технике (Чандра, Хаббл и все-все-все) стало возможным очень детальное изучение пульсарных туманностей. И здесь ученых ждало несколько сюрпризов, например тор у Краба и вот "вихляющий" джет у Велы.

Просматривая мультфильм обратите внимание на летящие сгустки... (иначе, как писал Козьма, все это будет пустым занятием).

О поисках туманности в опитическом диапазоне см. отдельную статью "Search for the Optical Counterpart of the Vela Pulsar X-ray Nebula" (краткий вывод: туманность в оптике не обнаружена).

Authors: Madappa Prakash and James M. Lattimer

Comments: 10 pages with 6 figures

Плотность в центре нейтронной звезды примерно на порядок величины превышает ядерную (такое повышение плотности вызвано собственной гравитацией нейтронной звезды) Сегодня мы все еще не знаем свойств ядерной материи настолько хорошо, чтобы сказать, что именно может происходить в центрах нейтронных звезд. Этот факт служит одной из причин того, что в астрофизике уже несколько лет конкурируют друг с другом модели нейтронных звезд и странных звезд (см., например, здесь). Оказалось, однако, что различить их наблюдательно достаточно тяжело. Авторы данной статьи предлагают свой подход, они рассмотрели две тесные сливающиеся системы, в каждую из них входит черная дыра массой M=3.5Mo, но в одной их них вторым компонентом является "обычная" нейтронная звезда, а в другую странная кварковая звезда (обе массой M=1.5Mo).

Эволюция этих систем до заполнения звездами своих полостей Роша идет абсолютно одинаково, затем начинается перетекание вещества на черную дыру. (Авторы полагают, что перетекание идет стационарным образом, что достаточно разумно при высоком отношении масс в этих системах.) Дальнейшая эволюция систем достаточно сильно различается - странная звезда быстрее приближается и сливается с черной дырой. На графике показаны зависимости масс звезд (M), их радиусов (R) и полуосей систем (a) от времени (сплошные линии - странная звезда, пунктир - нейтронная).

Может быть детекторы гравитационных волн смогут наконец найти странные звезды?

Authors: Y.A.Shibanov, A.B.Koptsevich, J.Sollerman, P.Lundqvist

Comments: 12 pages, 8 figures

Vela (Паруса) - самый известный пульсар после Краба. В близком ИК его удалось пронаблюдать впервые (в фильтрах H и Js). Наблюдения велись на одном из 8.2-м телескопов VLT в Чили.

В выдутой пульсарным ветром туманности удалось обнаружить два слабых объекта на расстоянии около 1.5" на юго-запад и северо-восток от пульсара, т.е. по и против направления его движения. Похоже, что это джеты пульсара (точнее джет и контрджет), ранее обнаруженные в рентгене. Оба объекта очень красные и в оптичесом диапазоне не видны.

Еще одним открытием стал тот факт, что спектр в близком ИК ложится на продолжение жесткого "хвоста" излучения пульсара и совершенно не похож на чернотельную составляющую, превалирующую в оптике и мягком рентгене.

Authors: A.Y.Potekhin, D.G.Yakovlev, G.Chabrier, O.Y.Gnedin

Comments: 15 pages, 12 figures, 2 tables; accepted for publication in ApJ

Группа астрофизиков из Физико-Технического института им. А.Ф.Иоффе (Санкт-Петербург) почти двадцать лет систематически и очень успешно занимается изучением нейтронных звезд - в первую очередь вопросами их остывания. Данная работа не содержит ничего "особенно нового", просто использованы исправленные значения различных параметров (непрозрачностей, теплопроводностей и т.д.) и собрана воедино почти вся физика, которая работает внутри или на поверхности остывающих нейтронных звезд: излучение нейтрино, теплопроводность нейтронного вещества, переход протонов в ядре и/или нейтронов в коре в сверхтекучее состояние, учет влияния аккреции на атмосферу и кору нейтронной звезды, влияние сверхсильных (выше квантового предела) магнитных полей, учет дипольной структуры магнитного поля, как внутри нейтронной звезды, так и на поверхности и многое другое. В этой работе особое внимание уделено маломассивным звездам, в которых не включаются прямые урка-процессы и которые из-за этого долго остаются горячими. Сильное влияние на их охлаждение оказывают намагничивание оболочки из нааккрецированного вещества и нейтронная сверхтекучесть в коре звезд. Новые результаты важны для правильной интерпретации наблюдений наиболее горячих (для своего возраста) одиночных нейтронных звезд, таких как RX J0822-43 или PSR B1055-52.

Authors: Simon Johnston, Roger W. Romani

Comments: Accepted by ApJ Letters. 11 pages, 3 figures

Мы уже писали и о гигантских импульсах и о поисках таковых от внегалактических объектов. И вот - первый успех. Обнаружен гигантский пульс от пульсара в Магеллановом облаке. Энергия импульса в 5000 раз больше средней энергии ипмульса от этого источника.

Authors: Markus H. Thoma, Joachim Truemper, Vadim Burwitz

Comments: 7 pages, 4 figures, to be published in the SQM 2003 proceedings

Десять лет назад кварковые звезды казались редкостной экзотикой. Теперь все изменилось. Есть довольно много хороших кандидатов, и данные со спутников Чандра и Ньютон продолжают подкидывать дрова в пламя дискуссии о реальности этих странных странных объектов.

Собственно, статья посвящена тому, что в свете новых данных стало намного легче и естественнее интерпретировать некоторые объекты как обычные нейтронные звезды, несодержащие существенного количества кварковой материи.

Authors: L.Burderi et al.

Comments: 4 pages, A&A Letters, in press

В 2001 г. Гомером и др. (Homer et al.) двойной миллисекундный рентгеновский SAX J1808.4-3658 был отождествлен со звездой величиной V=21.5. Наблюдения велись в спокойном состоянии источника (у которого случаются достаточно мощные вспышки). Объект показал синусоидальную модуляцию с 6% амплитудой и периодом равным орбитальному периоду пульсара. Обычная модель подобной системы выглядит так: основной вклад в постоянную оптическую светимость дает излучение аккреционного диска вокруг компактного объекта, а переменность вызвана "эффектом отражения" - тем, что сторона нормальной звезды, повернутая к пульсару, более горячая из-за облучения (иррадиации) жестким излучением. Однако для данной системы это объяснение не подходит, так как такая амплитуда эффекта отражения требует в 10-50 раз большего потока жесткого излучения, чем наблюдается от данной системы в ее спокойном состоянии. Поэтому авторами была предложена другая модель, согласно которой нейтронная звезда в данной системе переходит в состояние эжекции (испускает потоки релятивистских частиц за счет торможения осевого вращения) в спокойном состоянии. Прогрев вторичного компаньона осуществляется именно этим потоком частиц и параметры данной модели удается полностью согласовать с наблюдениями. Низкая амплитуда оптической переменности является первым указанием на присутствие в данной системе активного радиопульсара.

Authors: Y. Lu, W. Wang, Y. Zhao

Comments: 10 pages, 3 figures, 1table, submitted to Chin. J. Astron. Astrophys.

Хотя сейчас основной гипотезой, объясняющей свойства аномальных рентгеновских пульсаров (АРП) и источников повторяющихся гамма-всплесков (МПГ), является сверхзамагниченная нейтронная звезда - магнитар, тем не менее аккреционная гипотеза не закрыта окончательно. Т.е. можно пытаться интерпретировать свойства этих крайне интересных объектов, используя аккрецию вещества на нейтронные звезды.

В данной работе авторы обсуждают корреляцию между темпом замедления АРП и их спектральными свойствами. Полученные результаты позволяют описать эту зависимость и для АРП, и для МПГ в рамках аккреционной модели. Отметим, однако, что все-таки аккреционная гипотеза встречает ряд трудностей, и наверное корреляцию замедление-спектр удастся описать и в рамках сценария со сверхзамагниченными нейтронными звездами.

Authors: Peter M. Woods (USRA/NSSTC)

Comments:Invited review to appear in "High Energy Studies of Supernova Remnants and Neutron Stars" (COSPAR 2002). 12 pages, 7 figures

Источники мягких повторяющихся гамма-всплесков (МПГ) - это, по всей видимости, сильно замагниченные молодые нейтронные звезды с периодами вращения порядка 5-10 секунд. В спокойном состоянии они наблюдаются как слабые рентгеновские источники (и во многом похожи на аномальные рентгеновские пульсары). Но иногда они испытывают гигантские вспышки. Собственно и открытие этого класса объектов связано с такой вспышкой 5 марта 1979 г., зарегистрированной аппаратурой на спутнике серии Венера и на других спутниках. В настоящее время известно четыре таких источника.

В небольшом обзоре приведено много интересных данных по изменениям свойств МПГ после вспышек. Это вариации профилей импульсов, изменение потока, изменение периода вращения.

Authors: J. M. Cordes, M. A. McLaughlin

Comments: 12 pages, Submitted to ApJ

Мы уже писали о гигантских импульсах радиопульсаров. В этой статье (связанной с предыдущей) авторы обсуждают возможность обнаружения таких всплесков от внегалактических пульсаров. Они описывают проведенные поиски (в направлении на М33, Большое Магелланово облако и пять других галактик) гигантских импульсов. Результат пока отрицательный - всплески не обнаружены - но отметим, что это первая серьезная попытка в этом направлении. Соответственно авторы описывают методологию поиска и возникающие трудности.

Authors: G.L.Israel et al.

Comments: ApJ Letters, in press, 5 pages and 3 figures

Авторы сообщают о том, что им удалось отождествить аномальный рентгеновский пульсар (АРП) 1RXS J1708-4009 в инфракрасном диапазоне на Канадско-Французском Гавайском телескопе. Величина объекта равна К'=17.53 (в полосе K'). Переменность не обнаружена. Поток излучения в ИК выше, чем предсказывало продолжение теплового спектра из рентгеновской области. Вероятно, это общее свойство АРП, так как у всех четырех отождествленных в ИК объектов наблюдается избыток излучения в этом диапазоне.

Authors: V. M. Kaspi et al.

Comments: Accepted for publication in ApJ Letters. 12 pages, 2 figures

Появляются все новые и новые аргументы в пользу того, что Аномальные рентгеновские пульсары (АРП) и источники мягких повторящихся гамма-всплесков (МПГ) - близнецы-братья. Т.о. накапливаются аргументы в пользу "единых моделей", в первую очередь в пользу магнитарной. Такие сценарии описывают АРП и МПГ как родственные объекты, или находящиеся на разных эволюционных статдия, или имеющие немного разные параметры. Магнитары - сильнозамагниченные нейтронные звезды. Теория таких объектов сейчас активно развивается. Пока это наилучшая гипотеза, описывающая АРП и МПГ.

Наблюдения на спутнике RXTE показали наличие у АРП 1E 2259+586 вспышек, во многом подобных вспышкам МПГ. Кроме того, нейтронная звезда испытала сбой периода - глитч. Частота вращения резко увеличилась (изменение периода при глитче не очень большое, но если вы представите себе волчок с массой Солнца, плотностью атомного ядра, размером в 10 км и периодом в несколько секунд, то станет ясно, что даже небольшое изменение периода требует много усилий). Также увеличился и темп замедления вращения, который вернулся к прежнему уровню лишь спустя 18 дней. Одновременно были проведены оптические и ИК наблюдения. Там также было отмечено увеличение потока. Эта особенность пока не описывается в магнитарной модели Томпсона и др. Отсутствие же гамма-вспышки при наличии рентгеновской можно объяснить играя свойствами магнитного поля (мультипольностью) и свойствами коры.

Authors: F. Haberl et al.

Commets: 6 pages, LaTex, accepted A&A Letters

Как мы уже много раз писали, ХММ-Ньютон обладает потрясающими спектральными возможностями. Вот еще одно тому подтверждение.

Наблюдения одиночной нейтронной звезды RBS1223 (одной из "великолепной семерки") показали наличие интересной спектральной детали. Дело в том, что хотя всем очевидно, что великолепная семерка- это семь одиночных нейтронных звезд, их природа остается во многом неясной. Слишком мало информации. Например, мы не знаем, какие у них магнитные поля. Данная же деталь в спектре может быть интерпретирована как протонная циклотронная линия, соответствующая полю (2-6) 1013 Гс. Кроме того, детальные спектры могут помочь лучше понять свойства атмосферы этой нейтронной звезды, что критично для понимания ее природы.

Authors: Alice K. Harding

Commets: 11 pages, invited talk at Pulsars, AXPs and SGRs Observed with BeppoSAX and Other Observatories, Marsala, Sicily, Sept. 2002

Очень хороший и понятный обзор, включающий в себя краткое описания всех важных процессов, происходящих в сильных магнитных полях нейтронных звезд.

История изучения нейтронных звезд со сверхсильными магнитными полями начинается с 1992 г., когда были опубликованы работы Усова и Дункана, Томпсона. Последние и предложили термин "магнитар".

В полях выше 4.4 1013 Гс становятся возможными многие экзотические процессы (например, распад фотона на два - т.н. photon spliting). И это наблюдается! Мы знаем нейтронные звезды с полями до 1015 Гс.

Для тех, кто хочет больше узнать о всей этой интересной физике, как раз подходит данный короткий обзор.

(Архив Нейтронные звезды: v.2, 2004,

v.1, 2002-2003)

|

Публикации с ключевыми словами:

астрофизика - обзоры - astro-ph

Публикации со словами: астрофизика - обзоры - astro-ph | |

См. также:

Все публикации на ту же тему >> | |